di Antonio Salvati

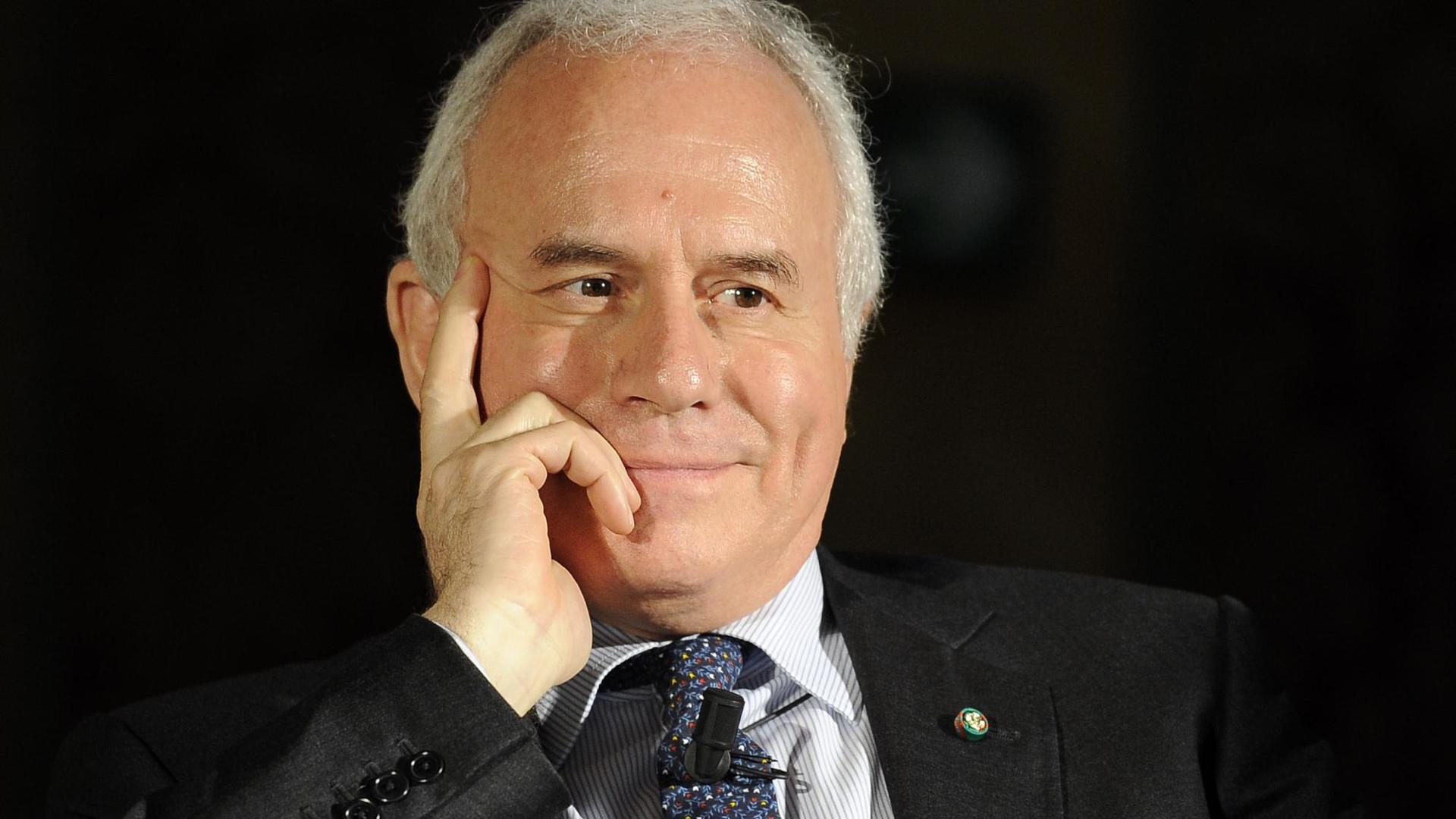

Incontro Marco Tarquinio durante un festeggiamento con elettori di diverse estrazioni e storia politica, con esponenti del Pd di base e con gli amici di Demos, guidati da Paolo Ciani. Sono riuniti per la sua elezione a parlamentare europeo. È in procinto di partire per Bruxelles per il suo primo giorno di eurodeputato.

Entrerà all’Europarlamento insieme a una nutrita pattuglia di deputati del Pd, tra di loro anche pacifisti e cattolici. Tarquinio è interprete attento del pensiero dei Papi sulla pace e sulla guerra, e in questi anni ha affiancato spesso alla sua maniera la voce di papa Francesco. È anche un convinto assertore del ruolo dei cattolici in politica. I cattolici – soprattutto a partire dal secondo dopoguerra – hanno sempre rappresentato una presenza importante, talvolta ingombrante, nella vita politica e sociale italiana.

Presenza che negli ultimi decenni è tuttavia cambiata in modo significativo. Infatti, dai mutamenti del quadro politico italiano da un sistema bloccato incentrato sulla Dc a un assetto multipolare, è scaturito il frazionamento dei cattolici in forze politiche di diversi orientamenti e la trasformazione della Chiesa in un mero “potente” gruppo di interesse, senza un referente politico privilegiato ma in grado di influenzare diversi schieramenti. Dal mondo cattolico in tanti auspicano, per affrontare gli anni a venire, una classe dirigente che sappia avere il coraggio di sviluppare un grande disegno, un grande progetto. Perché il Paese ha bisogno di un soprassalto morale, culturale e quindi politico. Tali esigenze dovrebbero animare lo sforzo dei cattolici, qualunque sia la loro collocazione e la funzione svolta.

La Chiesa di papa Bergoglio, la Chiesa “in uscita” che parla a tutti, la Chiesa delle encicliche Laudato si’ e Fratelli tutti, non è quella di qualche decennio fa che si trincerava nell’orticello dei propri princìpi non negoziabili in tema di vita e di morte. Per tanto tempo – credenti e non – abbiamo coltivato speranze di coesistenza, di pace e di dialogo. Soprattutto dopo il 1989.

Oggi, invece, del dialogo tra le culture, dell’impegno per un pacifico pluralismo nel mondo globalizzato, vediamo sempre più riaffermarsi un nazionalismo aggressivo che predica e alimenta intolleranza, rancori, guerre. Anche i cattolici o le religioni possono essere strumento di lotta e di divisione. Lo insegna la storia. Ma questo – direbbe l’arcivescovo Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia della Vita – accade per difetto, non certo per eccesso di fede.

Lo vediamo anche oggi per la guerra in Terra Santa. Papa Francesco, nell’incontro di Preghiera per la Pace, organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio, che si tenne a Roma nell’ottobre del 2022, tra l’altro, ricordò ai leader religiosi presenti: «La pace è nel cuore delle religioni, nelle loro Scritture e nel loro messaggio». Paglia osserva che la vicenda evangelica del buon del samaritano è il paradigma di ciò che i cristiani devono vivere e testimoniare a tutti: si potrebbe dire che nel Vangelo l’amore viene prima della fede. Papa Francesco ha osservato che quella che stiamo vivendo non è semplicemente un’epoca di cambiamenti, ma un «cambiamento di epoca» in cui i cambiamenti non sono più lineari, bensì epocali; mutamenti che trasformano velocemente il modo di vivere, di relazionarsi, di comunicare ed elaborare il pensiero, di rapportarsi tra le generazioni umane. La storia ci insegna che il male nella vita degli esseri umani può provocare forti scossoni, anche morali e anche di coscienza individuale e collettiva. Come accadde dopo la seconda guerra mondiale, dalla quale uscirono poi le Nazione Unite e l’Unione Europea. Nella situazione che abbiamo ora, qualcosa di simile può accadere.

La tragica crisi mediorientale, approdata dopo tre quarti di secolo alla strage di israeliani del 7 ottobre 2023 e alla spietata guerra ai palestinesi (non solo) di Gaza, può diventare l’occasione per un rovesciamento della situazione, per cui un problema che è rimasto in sospeso per tanti decenni, quello della non realizzazione dei due Stati in Palestina, può trovare una soluzione. Cammino assai difficile, ma ogni crisi – anche così profonda può spingere verso risultati prima impossibili. Occorre riflettere sul fatto che, per la prima volta nella storia, abbiamo la capacità di distruggere l’umanità. E ce la abbiamo mentre siamo tutti interconnessi gli uni agli altri, individui e popoli. Negli ultimi decenni siamo passati dagli entusiasmi degli anni del dopoguerra all’odierno spaesamento. A questa crisi della società liquida si è aggiunta quella climatica. Al pericolo ambientale aggiungiamo il rischio di una tecnica che manipoli radicalmente l’umano con le tecnologie emergenti e convergenti. Non siamo consegnati – sostiene Andrea Riccardi – a un destino ignoto, su cui non si può esercitare nessuna influenza. Si può ascoltare, comprendere, discutere: i processi messi in moto, talvolta, travolgono le resistenze e mettono in atto movimenti che vanno ben aldilà dei singoli. C’è anche una forza della ragionevolezza della pace, risposta all’anelito di tanti: molte volte è un’energia sottovalutata. Non si può lasciar scivolare il mondo verso una guerra più grande. Ci sono ancora nel mondo – aggiunge Riccardi – tante potenzialità diplomatiche, intellettuali, umane, spirituali, per ricostruire le relazioni internazionali nel senso della pace, per costringere chi fa la guerra a fermarsi e mostrare ai piccoli e ai grandi che la pace è l’interesse comune. La storia non è uno spartito già scritto. La storia è piena di sorprese. E la più grande sorpresa è la pace. Il XXI secolo non può e non deve essere destinato alla guerra.

Prima di recarsi a Bruxelles Tarquinio ha scritto una lettera di dimissioni al quotidiano Avvenire, del quale è stato direttore per tanti anni «partecipando a un’intensa fatica comune per interpretare la cronaca del nostro tempo, che sempre più velocemente si fa storia». In questa lettera Tarquinio ha menzionato due espressioni di Paolo VI, pronunciate nel 1965 davanti all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite: «La prima a proposito dei cristiani definiti “esperti in umanità”. La seconda scandita come dovere umano della politica: “Non più la guerra!”. Sono un partigiano dei doveri umani, senza i quali persino i diritti più giusti diventano rovesci. Per me, cittadino e credente, quel mandato morale – conoscenza, riconoscimento e cura dell’umano, ripudio della guerra – è valso e vale come impegno nelle relazioni con ogni alterità e su tutti i fronti del dibattito pubblico. Tanto più ora nel mio dovere di parlamentare europeo eletto, come “civico”, nelle liste del Partito Democratico». Di questo e altro abbiamo riflettuto con Tarquinio, ponendogli delle domande.

È stata una campagna elettorale difficile, che ha comportato – talora – anche il ricorso a interpretazioni forzate delle varie posizioni in campo. Adesso il nuovo Parlamento Europeo è formato, anche se con equilibri politici ancora in non facile né scontata evoluzione. Quale sarà il suo impegno concreto?

Le interpretazioni improprie, quando non scorrette e manipolatorie, non fanno parte del mio modo di dibattere e di operare. E ho abbastanza esperienza per prendere con filosofia quelle altrui, pur senza rassegnarmi a esse. Preferisco, adesso più che mai, stare alla sostanza delle idee, delle cose, dei problemi. Mi piace spendermi perché le idee trovino gambe, le cose ordine buono e i problemi ragionevole e utile soluzione. Pace, democrazia reale e diffusa, dialogo, rispetto della vita di tutte e di tutti non sono concetti e impegni vuoti. Sarà questa la mia strada. Mi impegnerò nelle istituzioni europee, e voterò in conformità a questo, per invertire la rotta sul piano delle spese militari e destinare maggiori risorse in settori in grande sofferenza. Quali? Quelli che i cittadini europei conoscono bene e che la stessa Unione ha più volte riconosciuto e indicato: la sanità, l’istruzione, la transizione ecologica, l’evoluzione digitale. Mi sta a cuore la solidarietà che genera tutte queste concrete politiche. La solidarietà è l’elemento fondante dell’Europa comunitaria, fin dall’atto costitutivo, e ha garantito per decenni benessere e stabilità diffusi. Ora è purtroppo visibilmente incrinata da ritornanti nazionalismi e sovranismi.

Quello della pace viene considerato da molti un buon ideale che però non corrispondere al realismo della storia. E oggi si continua a pensare che la sicurezza si raggiunga solo preparando la guerra.

Ciò che vediamo nei fatti è il contrario. Ogni guerra, oggi ancora di più visti i mezzi a disposizione, genera soltanto morti, dolore, distruzione, crescita dell’odio. Riproduce e amplifica sé stessa. Sorprende, ancora più dei presunti vantaggi che per qualche Paese potrebbe rappresentare il bellicismo acceso, la mancata considerazione delle conseguenze effettive per le popolazioni coinvolte, per i Paesi vicini, per l’intero pianeta. Il nostro mondo multipolare, ormai irriducibile a due grandi blocchi contrapposti secondo il vecchio e di nuovo vagheggiato schema Est-Ovest, è assediato dalla prospettiva di una terrificante “guerra dei mondi” di nuovo tipo, che rischia di diventare un ingovernabile caos bellico. Non si tratta di allarmismo, è il risultato del nuovo e irresponsabile sdoganamento della guerra, e dell’economia di guerra, come strumenti principali della politica. Stiamo ballando sull’orlo dell’abisso, nell’Europa orientale come nel Vicino Oriente. Ma la guerra fa deragliare l’economia complessiva e il clima sociale e politico, mentre produce danni materiali molto evidenti, soprattutto ai più deboli e agli aggrediti, che in alcuni casi sono perfettamente riconoscibili (gli ucraini, per esempio) e in altri non del tutto (palestinesi e israeliani, come vediamo). La pace è indispensabile. Anche “tecnicamente”, se lo si vuol dire con totale realismo. Si tratta di muoversi in questa direzione. L’Europa lo ha fatto per tanto tempo. Se vuole tornare a essere protagonista, deve saperlo fare di nuovo. Perché ha il compito storico di favorire il dialogo, la diplomazia, l’equilibrio fra gli interessi in campo.

Le parole di Papa Francesco sono chiare sul tema della pace. Quanto influiranno sulla sua azione?

Penso che le mie idee e il mio stile siano conosciuti. Così come si sa che nella mia vita di giornalista ho fatto il portavoce di me stesso. È stato così anche nei molti anni di direzione di Avvenire, quando ho interpretato con rispetto l’ispirazione cattolica di quel giornale, ma ho esercitato sino in fondo la mia responsabilità, con acuta consapevolezza del mio limite e del mio dovere. Ma non c’è dubbio che la testimonianza e l’insegnamento del Papa sono stati e sono costante motivo di ispirazione per me, come per tante e tanti altri. E sono felice che al primo posto ci sia il magistero sulla pace. Il fatto che papa Francesco abbia deciso di accettare l’invito a parlare a un G7 che vedeva presenti, come ospiti, anche alcuni grandi rappresentanti del resto del mondo, soprattutto dei cosiddetti Brics, indica quanto la sua autorevolezza e il suo concreto messaggio già trovino, e debbano ancor più trovare, accoglienza. Ogni statista, comunque pensi e creda, sa che i valori cristiani, di cui il Papa è il massimo rappresentante, sono validi per tutte e tutti e garantirebbero una civile convivenza al mondo intero. Nel G7 a presidenza italiana, Francesco ha proposto la sua analisi su un tema fondamentale e sempre più incombente per il futuro comune, quello del rapporto fra umanità e intelligenza artificiale. Anche su questo terreno, che implica una approfondita riflessione sul posto dell’uomo e su quello di Dio, sull’economia, la tecnoscienza e la natura, il Pontefice sottolinea che la Chiesa non avversa il progresso tecnologico, ma ne invoca l’orientamento e l’utilizzo per il bene comune. Non si può non essere d’accordo. E si deve esserlo non soltanto a parole.

Sulla questione drammaticamente aperta nel vicino Oriente, a molti è sembrato che lei fosse più vicino alla parte dei Palestinesi.

In ogni guerra e in ogni persecuzione, sto sempre a fianco delle vittime. È l’unica parte giusta. Ho detto e ripeto che sono giusti e persino provvidenziali i diversi capi di imputazione formulati dalla Procura della Corte Penale Internazionale dell’Aja sia contro i capi di Hamas sia contro il premier israeliano Netanyahu. Ho detto e ripeto che l’attacco del 7 ottobre ai kibbutz israeliani da parte dei miliziani di Hamas è stata una caccia all’ebreo casa per casa, in stile nazista, con assassini e prese in ostaggio. E dico e ripeto che la feroce rappresaglia decisa da Netanyahu, che ha provocato tra i palestinesi quasi 30 morti innocenti per ogni israeliano ucciso, ha le caratteristiche di una nuova e terribile pulizia etnica condotta specialmente a Gaza, ma anche in Cisgiordania. È una delle ragioni per le quali ho sostenuto che va bloccata in ogni modo e forma la fornitura di armi all’Israele di Netanyahu. Ogni collaborazione bellica con quel governo ci rende complici e parti della guerra in corso. E i crimini di guerra vanno fermati con tutti i mezzi pacifici a disposizione. Dico anche che lo Stato di Palestina va immediatamente riconosciuto dall’intera Ue anche se il suo territorio è divorato da distruzioni e colonizzazioni illegali. L’Europa deve agire da protagonista e pacificatrice sia nella crisi bellica israelo-palestinese sia in quella russo-ucraina. Non armi, ma azione e pressione politica e diplomatica.