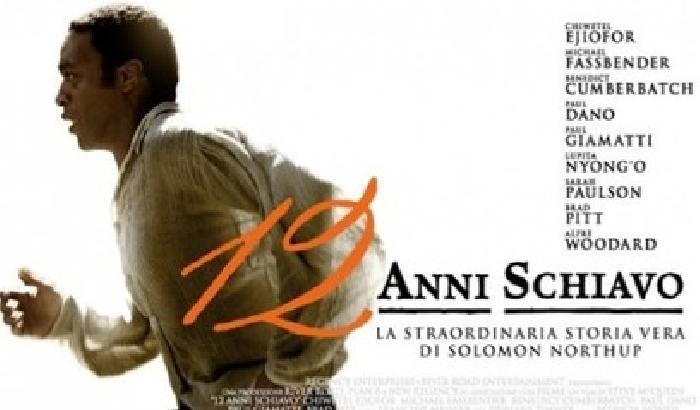

«Non dire a nessuno chi sono? Questo significa sopravvivere? Io non voglio sopravvivere. Io voglio vivere». Le ultime parole famose. Perché Solomon Northup (alias Chiwetel Ejiofor), poco dopo averle pronunciate, ci ripensa. A suon di lame e frustate. Era nato libero, con moglie, figli, un’adeguata istruzione, un lavoro, una bella casa, una vita agiata. Bastano una notte confusa e pochi inganni. Tutto cambia, in peggio. Si sveglia frastornato e in catene. Meglio, dunque, fingersi l’eccellente negro Platt («Ma non credo che questo ti porterà niente di buono»). Servile, con gli occhi bassi, a volte intraprendente ma solo quanto basta per arruffianarsi il padrone, un sempre bravo, composto e meno algido del solito Benedict Cumberbatch che l’acquista da un mercante spietato e affarista. Oh, ma è Paul Giamatti, guarda un po’. Un Freeman che avrei apprezzato durasse di più.

E poi arriva Paul Dano, tormentato, spiritato, problematico. «Scappa negro, scappa!» E me lo godo, decisamente. Perché questo qui è un bravo attore, forse ancora un po’ sottovalutato. Non sarà belloccio ma caspita, non potrà contare solo questo no? E invece pare di sì, perché il suo ruolo di cattivo dura poco (sigh!). Il testimone passa a Michael Fassbender che prende le redini della narrazione, scandendo i giorni (anzi gli anni: quelli che rimangono di quei dodici del titolo) della vita di Platt. E si esibisce in un sudato, sensuale (?), porco/sporco maniaco sessuale perennemente ubriaco. Vabbé, Steve McQueen è leggermente fissato. Da qui in poi, in ogni caso, la storia sembra concentrarsi sull’ossessione pericolosa e brutale del padrone per la schiava Patsey. Più di tutto il resto. Platt pare diventare spettatore passivo, qualche volta ribelle, mai veramente lottatore.

Aspetta, Platt. Aspetta la sua occasione. Occasione che sembra arrivare con il buon canadese Bass (okay, Brad Pitt sta invecchiando. Finalmente!), uomo/lavoratore che professa altro credo. «Le leggi cambiano. Le verità universali no. Questa nazione è malata di un morbo terribile». A Edwin Epps (il succitato Fassbender) non frega niente e, anzi, ribadisce la sua mentalità di padrone/schiavista. «Un uomo fa quel che gli piace con ciò che gli appartiene». Stop. Le ragioni storiche, politiche, sociali del morbo terribile terminano qui. Perché McQueen si limita a raccontare una storia, una storia «straordinaria e non in senso positivo». Prediligendo l’immobilità, la staticità, l’immutabilità. L’uso massiccio di primi piani che durano e durano, le scene in cui gli attori sono costretti a rimanere fermi (e una su tutte è quella dell’ “appeso”), la musica usata in maniera parsimoniosa, quasi con tirchieria, tutto converge a creare un film dallo stile complesso, artistico, silenziosamente imponente che però limita il cast.

Gli attori si ritrovano così ad essere semplici caratteristi. Ad eccezione di quel Fassbender che ha modo e maniera di sfogare la perversione, la cattiveria, la fragilità del suo personaggio. Il tema della schiavitù e quello del razzismo non sono certo nuovi nella cinematografia mondiale. Soltanto un mesetto fa abbiamo visto The Butler (trama completamente diversa) e come dimenticare il Django Unchained di Tarantino? Su, non fate quella faccia. Chi mi legge lo sa. Se Steve McQueen è fissato con Michael, io non posso essere fissata con Quentin? Ne avrò pure il diritto. Perciò se Tarantino era stato dannatamente originale, senza tregue, e aveva scelto una regia incalzante e personaggi forti in grado di esprimere la drammaticità di una condizione (quella della schiavitù, appunto) attraverso l’ironia, la splatteria e una sceneggiatura dal ritmo frenetico, McQueen sceglie di fare tutto l’opposto.

Perciò sta a voi decidere. Io qualche dritta ve l’ho data, no? Chissà se 12 anni schiavo farà incetta di statuette ai prossimi Oscar. Con tutte quelle candidature sembra destinato. Tuttavia, ci sono film che meritano di più. E pure attori. Platt/Ejiofor no, vi prego. Sarebbe troppo dura da sopportare. Per Di Caprio, ovvio. E anche per me.