di Rock Reynolds

Con i piedi tesseva trame di lirismo puro, scriveva versi poetici con un semplice pallone, incantava le folle con i suoi funambolismi e stregava i giornalisti con il suo gusto per la battuta, ammaliava le donne con il suo fascino sbarazzino. Si narra che, di ritorno in aereo dall’Albania, George Best sia stato scambiato per un altro George, l’Harrison di beatlesiana memoria, da alcuni turisti americani e che, da buon simpaticone qual era, non si sia sottratto all’incombenza di firmare autografi per conto del musicista di Liverpool. D’altro canto, quando si parla di George Best, uno dei massimi esempi del binomio genio-sregolatezza nella storia del calcio, non va dimenticato che al giornalista che, al suo esordio nel campionato americano, a fine carriera, gli chiedeva un confronto con sua maestà Pelè, Best disse che, se fosse nato brutto, nessuno avrebbe sentito parlare di “O Rey”.

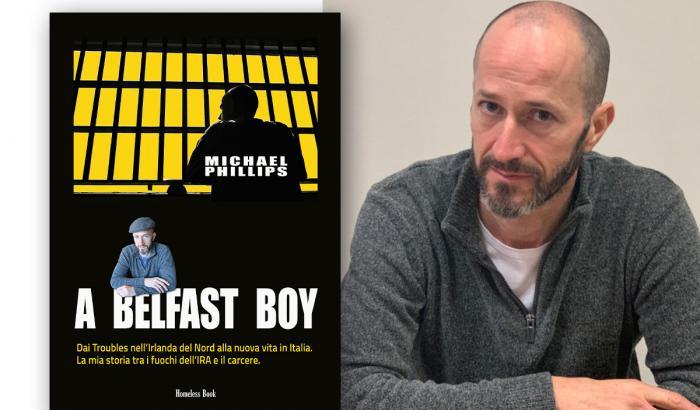

Sappiamo bene che la vita di George Best è una parabola e pure un’iperbole. Belfast Boy (Milieu, pagg 317, euro 17,90) di Stefano Friani ci regala uno splendido e accorato ritratto del calciatore e pure dell’uomo, senza trascurare mai di incastonarne l’ascesa e il declino nel clima culturale del periodo. Belfast Boy non è esattamente una biografia e ritenerla tale sarebbe sminuente. Non per nulla, George Best fu probabilmente il primo calciatore a trasformarsi in rockstar sul campo e, soprattutto, fuori dal campo, attorniandosi di belle donne quando di non vere e proprie conigliette di Playboy e assumendo atteggiamenti più consoni ai camerini prima di un concerto che agli spogliatoi prima di una partita. Insomma, non esisterebbe un Cristiano Ronaldo pinup oggi se la strada non fosse stata tracciata da Best, anche se la distanza tra i due non potrebbe essere più ampia. La sua spacconeria e la sua pericolosa propensione agli eccessi lo accostano maggiormente al compianto Maradona. Friani non fa mai tale confronto, forse perché si parla di generazioni che di fatto non si sono incrociate, ma le sue analisi sono puntuali, come risulta chiaro dalle risposte ad alcune nostre domande.

Perché le è venuto in mente di scrivere un libro su George Best?

Questo libro nasce da una partita di calcetto in cui un collega, sapendo della mia patologia per il calcio d’oltremanica, mi ha chiesto di scriverlo (come se non ce ne fossero abbastanza di libri su Best). Io dico istintivamente di sì a proposte a cui sarebbe sensato opporre un fermo no e, così, mi sono ritrovato a fare ricerca, a collezionare memorabilia e a leggere programmi e biografie di calciatori minori che avevano avuto la ventura di stare sullo stesso campo da gioco di George Best. C’erano poi diversi miei gingilli che la figura di Best mi permetteva di tirar fuori: il passaggio dal 1968 al 1977, dai capelloni alle creste, dal boom alla deindustrializzazione, dai Labour alla signora Thatcher; il Fulham di cui credo di sapere qualcosa; i Troubles e l’Irlanda del Nord, uno snodo, come Cipro o Israele, che col problema della «doppia minoranza» mi pare decisivo per intenderci meglio a proposito di nazionalismi e sinistra. Inizialmente doveva essere una cosina agile, «il romanzo di George Best» come mi era stato chiesto, ma il numero 7 dello United incrociava così tanti mondi – dal cinema alla musica, dalla politica alla letteratura – che il libriccino che aveva in mente il mio collega si è tramutato in questo tomo.

Cosa aveva di così speciale quell’uomo da travalicare lo steccato dello sport e farne un’icona della cultura popolare?

Si dice spesso che George ha portato il technicolor nel mondo in bianco e nero dello sport dell’epoca e ha trasformato il rettangolo di gioco in un palcoscenico. Non è un caso che Best sia stato al centro della rivoluzione culturale di quegli anni anche geograficamente, diviso com’era fra Manchester e Londra, con frequenti puntate a Liverpool. Grazie alla sua unica combinazione di mezzi tecnici, consapevolezza, look, fiuto per gli affari e gusto per la battuta pronta ha incarnato perfettamente il momento in cui i baby-boomer si prendevano la scena rivendicando i loro spazi e affrancandosi dal grigiore post-bellico. George vince il Pallone d’Oro e alza la coppa dalle grandi orecchie nel 1968, non un anno qualsiasi, ma, a partire da quella fatidica notte di Wembley, sarà un lunghissimo vagolare fra squadre minori e avventure tristanzuole in altri continenti, mentre ai Beatles e ai Rolling Stones si sostituiscono i Clash e i Pistols, le P38 e le bombe rimpiazzano gli slogan e i cartelli.

Best si è dovuto confrontare con Johan Cruijff, l’altro grande personaggio del calcio del momento. Come li rappresenterebbe in contrapposizione?

L’idea che attraversa il libro è che il ribellismo scanzonato e ingenuo dell’individualista George sia stato a un certo punto scalzato da un calcio nuovo, più ragionato e meno istintivo, quello delle lavagnette nere in Inghilterra ma soprattutto quello del calcio totale annunciato dal Profeta del gol, molto più cattedratico e corale rispetto a quello praticato e amato dal protagonista di Belfast Boy. In fondo, se uno è diventato un allenatore vincente a cui dobbiamo tutto ciò che di buono ha fatto il Barcellona negli ultimi trent’anni mentre l’altro ha preferito ruoli televisivi come commentatore un motivo ci sarà. Ma gli allenatori, specie quelli in campo, hanno sempre torto e George per un discreto tratto della sua insospettabilmente lunga carriera ha passato stagioni intere a smentirli facendo sempre di testa sua. Cruijff farà in tempo a incrociare George sul campo, e il nostro – che pure lo stimava – passerà tutta la partita a cercare di metterlo in ridicolo fra tunnel e numeri, tutto il contrario della mentalità dell’olandese, che va detto disponeva di comprimari ben diversi rispetto a quelli che giocavano nella nazionale nordirlandese con George.

Il calcio è lo specchio della società più di ogni altro sport?

Ho letto di recente qualcuno che ha rovesciato la frase di Sartre, per cui non è il calcio a essere metafora della vita e semmai è vero il contrario. Sono abbastanza d’accordo con tutto ciò che desacralizza il calcio e ne smonta l’impazzita maionese retorica, quindi ho particolarmente apprezzato. Però, mi ritengo un pessimo sportivo, nel senso che oltre al calcio non mi interessa niente che preveda calzoncini, guantoni, racchette, ovali, reti. E, a parte che il calcio è davvero il beautiful game – ne sono convinto, anche se Carmelo Bene diceva che era uno spettacolo mediocre – davvero non c’è motivo per questa monomania totalizzante, a parte il rilievo che quel pallone che rotola e i ventidue miliardari che lo rincorrono assumono nel sentire comune. Nessun altro sport ci va nemmeno lontanamente vicino e forse questo è il motivo che permette a chi si interessa di pallavolo di gustarsi in santa pace una partita senza scomodare rivalse del Mezzogiorno contro il Nord cinico e baro. Talvolta mi piacerebbe che anche il calcio fosse vissuto così, ma chissà se mi ci sarei mai avvicinato in quel caso.

Cosa ha rappresentato Belfast per George? A un certo punto del libro, lei scrive che il brodo di settarismo politico-religioso in cui è cresciuto non gli è mai interessato molto. Ma è davvero possibile astrarsi da una realtà di guerra come quella dei Troubles?

Belfast è una città segnata da muri e cicatrici come poche al mondo, ma che un calciatore, George Best, ha saputo unire. Al suo funerale ha dimostrato che anche durante i Troubles si poteva essere verdi o arancioni, ma in tanti avevano la maglietta rossa del Manchester United. Murales di George hanno coperto quelli col solito paramilitare in passamontagna col mitragliatore puntato. D’altro canto, Best era riuscito a giocare con gli Hibs, col Cork Celtic e in un’amichevole l’aveva proprio indossata la maglia del Celtic, era stato a un passo dai Rangers e coi Rangers ci aveva giocato nel posto più impensabile, a Hong Kong. Era figlio di un portuale orangista e il 12 luglio per lui era come per molti altri ragazzini una grande carnevalata in cui reggere i vessilli e i cordoni era considerato un privilegio. Da ragazzino, anche lui aveva fatto la guerra dei bottoni coi coetanei cattolici. Ciononostante non si è mai fatto troppi problemi settari, arrivando a mistificare la squadra per la quale faceva il tifo da ragazzino, il Glentoran, per una squadra «cattolica». Uno dei problemi di Belfast è che qualsiasi cosa è intitolata alla memoria di qualche morto, oggi però, non appena ci si mette piede scendendo dall’aereo, la prima cosa che si vede è il George Best Belfast City Airport. È un omaggio molto strano, ma di sicuro è meglio di quella statua oscena che hanno messo davanti al Windsor Park, lo stadio della nazionale.

Chi meglio di Sam Millar – scrittore di Belfast che in gioventù ha svolto un’attiva militanza repubblicana tre le file dell’IRA, finendo per scontare una lunga pena detentiva nel famigerato carcere di Long Cash, e che ancor oggi ha una visione della questione irlandese scevra da ogni compromesso – può esprimere un’opinione interessante sulla valenza settaria o unificante dello sport? Sono disponibili in italiano due suoi splendidi romanzi, sempre per l’editore Milieu: On the Brinks e I cani di Belfast.

“Lo sport non mi è mai interessato tanto, perché la cosa che mi ha sempre appassionato è stata la lettura di romanzi e di fumetti americani. Tuttavia, da bambino, a Belfast, i miei amici erano interessati al calcio e mi facevano sempre giocare da portiere perché nessun altro voleva coprire quel ruolo. Certo, noi irlandesi abbiamo subito l’influenza dei modelli di ruolo britannici, delle loro icone popolari che ci sono stati imposti nella speranza che noi ci scordassimo della nostra vera identità irlandese. Tuttavia, le canzoni pop sono universali e io seguivo la musica che mi piaceva, in larga parte brani della Motown. Se, però, mi piaceva una canzone, che fosse inglese o meno, mi restava nel cuore. George Best non si è mai realmente lasciato andare a dichiarazioni politiche. Veniva da un ambiente unionista, ma il “Quinto Beatles” era amato da tutti indistintamente per il suo genio calcistico. Con qualche anno e un po’ di saggezza in più, ha dichiarato che sperava di vedere prima o poi una squadra nazionale dell’Irlanda unita, cosa che gli ha attirato gli strali degli unionisti/lealisti e che lo reso ancor più caro ai cattolici e ai nazionalisti. A Belfast, ogni cosa, persino il pane che mangi, ha una connotazione politica. Qualche volontario dell’IRA seguiva il calcio e magari guardava le partite di Manchester United, Liverpool, Arsenal. Bobby Sand era un tifoso dell’Aston Villa. Qualche oltranzista preferiva il Celtic, per ovvie ragioni. Ma il paradosso è che detestiamo tutti la nazionale inglese e facciamo il tifo per qualsiasi squadra contro cui giochi! Gli inglesi raccontano balle sul fatto che tifiamo per loro. Ovviamente, facciamo sempre il tifo per l’Italia, a parte quando gioca contro l’Irlanda. Un irlandese non dovrebbe mai portare il papavero al bavero perché un simbolo fascista inglese, un popolo che sostiene che non porti rispetto per i morti in guerra se non lo indossi. C’è un giovane calciatore irlandese che viene pesantemente insultato in Inghilterra per il suo rifiuto di sfoggiare quel simbolo. Ecco quanto è fascista quella gente.”