di Alessia de Antoniis

“Con il vostro irridente silenzio” replica al Vascello di Roma dall’8 al 13 marzo. Fabrizio Gifuni attraverso un doloroso e ostinato lavoro di drammaturgia, si confronta con uno scritto scabro e nudo della storia d’Italia: le carte scritte da Aldo Moro nei 55 giorni della sua prigionia. Le lettere e il memoriale, un fiume inarrestabile di parole di quel Moro che “non è Moro”, come veniva ripetuto attraverso ogni media dell’epoca. Un Moro che si cercò subito di arginare, silenziare, mistificare, irridere.

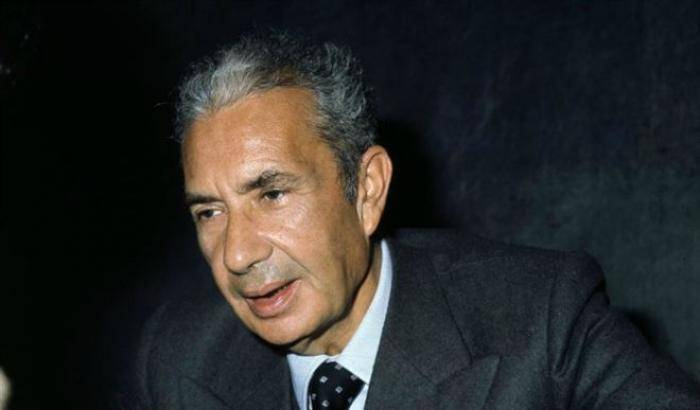

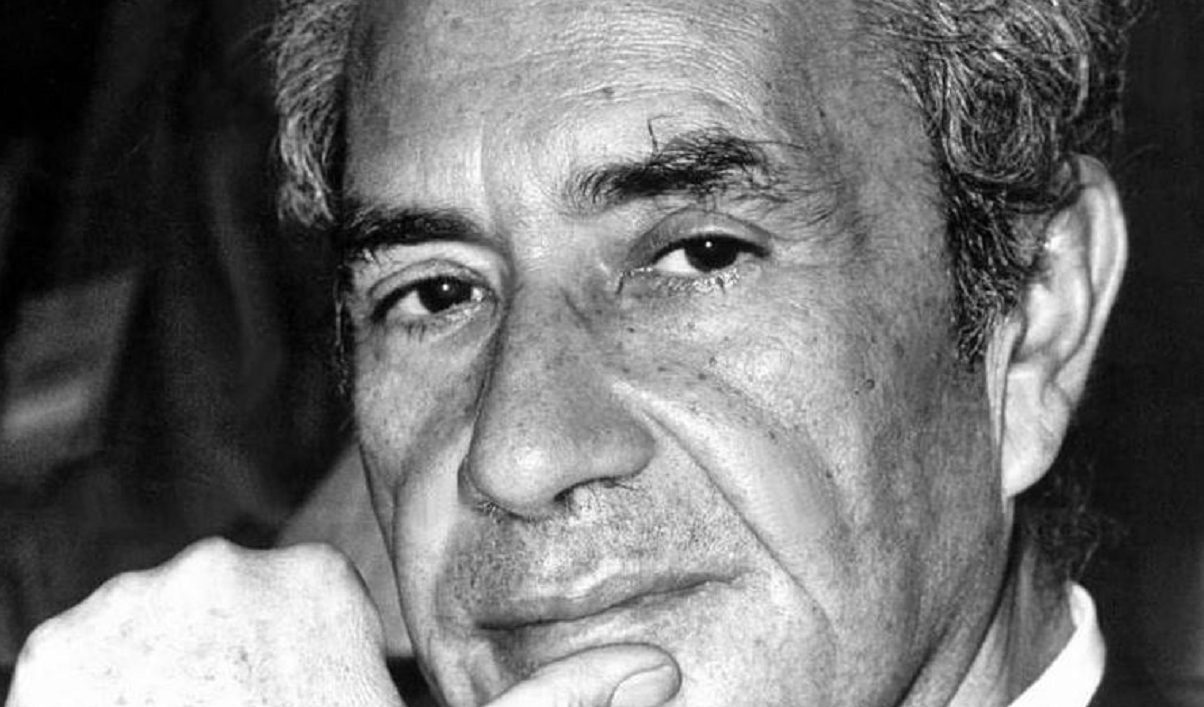

Fabrizio Gifuni è Aldo Moro, l’uomo condannato a morte “con il vostro irridente silenzio”.

Il politico che “per una evidente incompatibilità”, chiese che ai suoi funerali non partecipassero né autorità dello Stato né uomini di partito, e le cui esequie furono celebrate alla presenza del papa e senza feretro, davanti ai rappresentanti del Governo più irremovibile e compatto che l’Italia abbia mai avuto, è in piedi davanti a noi.

Come un Socrate che declama la sua apologia e le sue ultime parole prima di essere condannato a morte, Gifuni ci restituisce un Moro vivo, che lotta, che accusa, che indirizza, che analizza lucidamente una situazione allora ancora oscura ai più.

Gifuni legge senza sosta per quasi due ore, dando voce a quel Moro rimasto a lungo chiuso dietro una parete di cartongesso in un covo di brigatisti. E che, dopo il ritrovamento del memoriale negli anni Novanta, sembra essere stato nuovamente chiuso dietro al muro del silenzio in una sorta di curiosa damnatio memoriae.

Parole una dietro l’altra, senza mai fermarsi. Parole tenere, dolci, dure, minacciose, allusive, deluse, ma sempre lucide. Parole per restituirci un uomo. Parole per ricordare un uomo di Stato, una vittima “dello Stato”, ma non “della ragion di Stato”.

Gifuni non fa un processo a Moro o agli assassini di Moro, materiali o mandanti. Non analizza un prima o un dopo. Accende all’improvviso la luce su un presente di cinquantacinque giorni. Poi spegne la luce e lascia qualsiasi valutazione allo spettatore. Non importa se riportato indietro a quegli anni o catapultato in una realtà a lui sconosciuta: in ogni caso travolto da un’onda di emozioni, sensazioni, turbamento, che lo coinvolgono in quel rito che chiamiamo teatro.

Non c’è beatificazione, non c’è indagine psicologica. Semplicemente viene racconta una storia. Talmente grande, talmente potente, da sembrare stralci di invettive di una tragedia shakespeariana.

Come le parole che Moro rivolge a Zaccagnini, allora segretario della DC: “La verità è che parliamo di rinnovamento e non rinnoviamo niente, la verità è che ci illudiamo di essere originali e creativi e non lo siamo, la verità è che pensiamo di far evolvere la situazione con nuove alleanze, ma siamo sempre là con il nostro modo di essere e di fare, nell’illusione che, cambiati gli altri, l’insieme cambi e cambi anche il Paese, come esso certamente chiede di cambiare. Ebbene caro segretario, non è così. Perché qualcosa cambi dobbiamo cambiare anche noi”.

Dal palco del Vascello, Moro grida “Possibile che siate tutti d’accordo nel volere la mia morte per una presunta ragion di Stato che qualcuno vividamente vi suggerisce, quasi a soluzione di tutti i problemi del Paese? Ecco, nell’Italia democratica del 1978, io sono condannato a morte. Che la condanna sia eseguita, dipende da voi.”

L’uomo del compromesso storico è davanti a noi, ucciso, per ironia della sorte, da un compromesso: tutti uniti dal comune scopo di eliminare quel Socrate dei tempi moderni che Aristofane, nelle Nuvole, considerava un pedante seccatore perso in inutili elucubrazioni.

La voce di Moro/Gifuni risuona nel silenzio tombale del Vascello nel J’accuse dello statista pugliese contro i suoi ex amici della Democrazia Cristiana che di cristiano hanno ormai ben poco: “impossibile che di tanti amici non una voce si sia levata”. Contro Papa Paolo VI che “forse questa mia sofferenza non l’ha capita”. Contro Andreotti, che ha “conquistato il potere per fare il male come sempre ha fatto il male nella sua vita”.

Il Moro in scena alterna momenti familiari, di padre, marito, nonno, che si preoccupa fino all’ultimo momento dei propri cari, allo statista, che dà indicazioni, detta alleanze, propone soluzioni, manda ammonimenti. Allude a realtà che scuoteranno il panorama politico italiano solo negli anni Novanta, come nel caso dello “smemorato Taviani”. “Ricorda” ai destinatari delle missive, informazioni su fatti noti ancora a pochi.

“Bisogna avere il coraggio di rompere questa unanimità fittizia”, scrive ancora alla moglie.

Parla di crisi dei valori nella politica, di quella mancanza di carità cristiana e di umanità, che erano assenti sia in Parlamento che in Vaticano, mentre le sue suppliche, le sue minacce, le sue richieste, resteranno lettera morta.

A Gifuni il merito di aver ridato vita a quelle lettere, di averci restituito un personaggio tragico, un Moro pubblico e privato, un politico.

“Ma vedo che è tempo ormai di andar via, io a morire, voi a vivere. Chi di noi avrà sorte migliore, nascosto è a ognuno, tranne che al dio.” Così concludeva Socrate.

“Muoio, se così deciderà il mio partito, nella pienezza della mia fede cristiana e nell’amore immenso per una famiglia esemplare che io adoro e spero di vigilare dall’alto dei cieli”. Così scriveva Aldo Moro poco prima della sua morte.