di Nicola Ferrara

Immaginate Riposto, piccola frazione della Sicilia orientale in provincia di Catania. Immaginate Francesco, figlio di uno scaricatore di porto e di una casalinga, che a sette anni trascorreva interi pomeriggi immerso nel bosco, ad ascoltarne i suoni in religioso silenzio. Immaginatelo ora diciottenne partire con una valigia in cerca di fortuna alla volta di Milano, recidendo il cordone ombelicale che lo legava all’insula.

«Teoria della Sicilia. Là dove domina l’elemento insulare è impossibile salvarsi. Ogni isola attende impaziente di inabissarsi. Entità talattica, essa si sorregge sui flutti, sull’instabile. Per ogni isola vale la metafora della nave: vi incombe il naufragio. Il sentimento insulare è un oscuro impulso verso l’estinzione». Così Manlio Sgalambro, con il quale Battiato avrebbe intrapreso un sodalizio storico indissolubile, destinato a durare – con alti e bassi – per decenni.

Immaginate ora un diciottenne siciliano orfano di padre al suo arrivo nella grande metropoli, pensatelo alle prese con le etichette discografiche. Non fu semplice. Il ragazzo è intelligente, si applica pure, forse troppo. Farfuglia cose strane, scrive a modo suo, sembra approdato su questo pianeta per errore. Diverse porte sbattute in faccia (è il privilegio di ogni incompreso), mentre lui continua a nutrirsi di patate, l’unico alimento che può permettersi. Poi arrivò Giorgio Gaber e qualcosa cambiò. Il biglietto da Riposto a Milano sarebbe rimasto un biglietto di sola andata.

È il 1967, sono le dieci di sera sul secondo canale Rai. Alla conduzione Giorgio Gaber e Caterina Caselli. Dietro le quinte, Francesco Battiato e Francesco Guccini. Francesco e Francesco. Tocca a Guccini esibirsi per primo. «Tu ti chiamerai Franco», ordina Gaber indicando l’amico, «Franco Battiato». Il resto è storia nota.

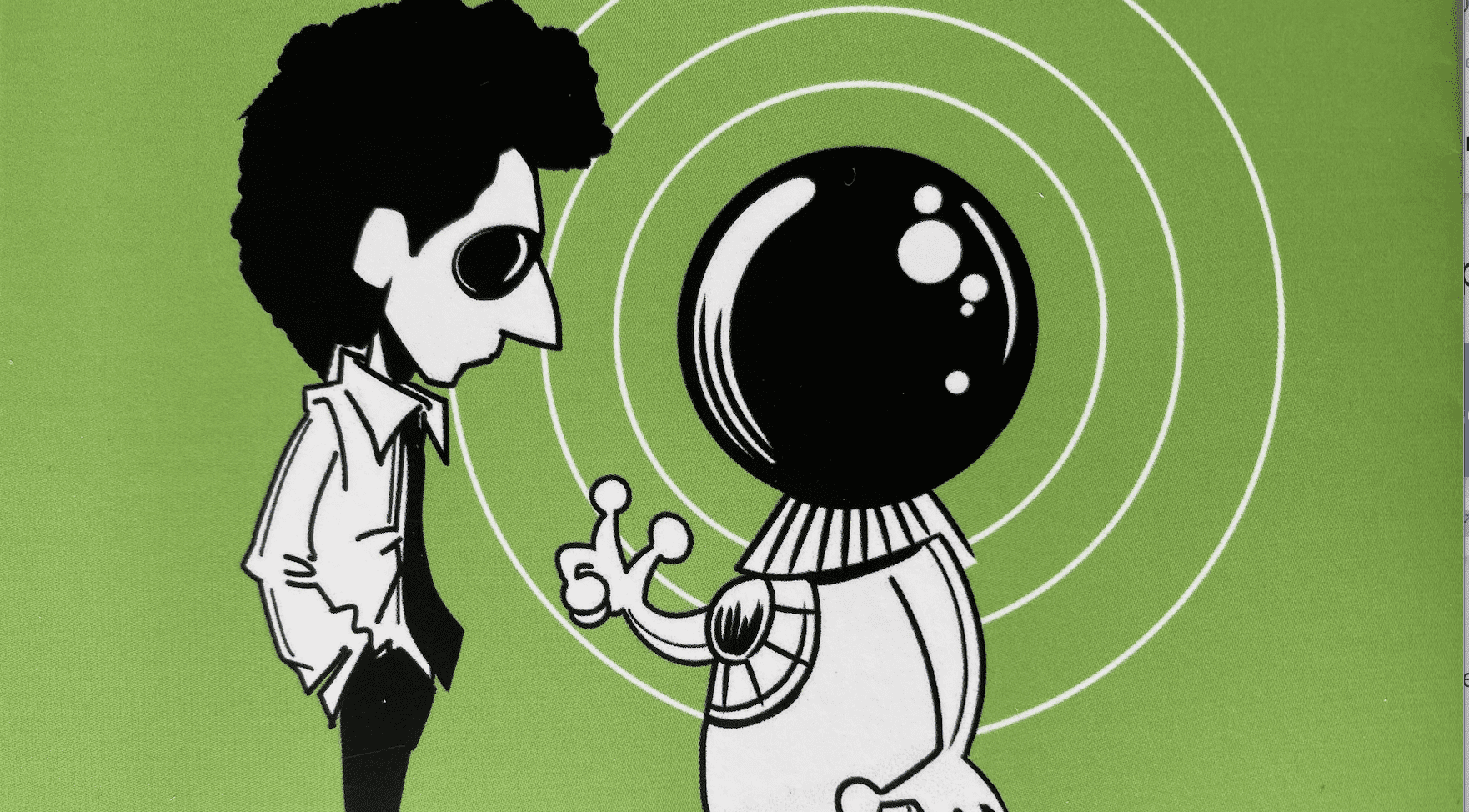

Ripercorrere la carriera di Franco Battiato sarebbe superfluo oggi, oltre che doloroso. D’altronde, questo non è un coccodrillo, e in ogni caso Franco preferiva il cammello (in una grondaia), perché tale si sentiva su questa terra. Inadeguato, diverso, alieno, estraneo eppure sempre curioso, onnivoro d’ogni cosa. Immaginate di esordire nel panorama musicale italiano con due album, Fetus e Pollution, ispirati al romanzo distopico di uno scrittore britannico; di cantare di sperma, di energia creativa e cariocinesi mentre tutt’intorno cantano di casette in Canadà. E nel frattempo però interrogarsi (interrogarci) sulla nostra presenza nel mondo: «Ti sei mai chiesto quale funzione hai? Quale funzione hai ti sei mai chiesto?» (Pollution). Che cosa vede un visionario? Vede dentro o vede oltre? Senz’altro vede ciò che altri non vedono, e lui stesso – Battiato – rimane invisibile ai più per anni.

Poi, dopo anni di tiepidi consensi, immaginate di rivoluzionare la storia della musica leggera italiana con La voce del padrone, 1982. Un milione di copie vendute in pochi giorni: è un trionfo. Ma il successo è una conseguenza accidentale e trascurabile quando ti chiami Franco Battiato. Occorre farci conti, ma non farsi fare i conti in tasca. La libertà non ha prezzo – la libertà di sperimentare, di fallire, di tentare strade inconsuete, di rompere i canoni. Da soli oppure insieme. E così i sodalizi: quello con Giusto Pio, che avrebbe inaugurato la rivoluzione pop de L’era del cinghiale bianco; quello con il filosofo Manlio Sgalambro, da cui nascono le invettive rock di Shock in my town e Strani giorni ma anche le summae poetiche di Tutto l’universo obbedisce all’amore e La cura. E poi ancora le sue muse: Alice, con cui si sarebbe esibito nel 1984 nella cornice dell’Eurofestival con l’intramontabile I treni di Tozeur; Milva, alla quale avrebbe regalato la celebre Alexander Platz, riflessione tra le più lucide e le più umane sulla vita a Berlino Est ai tempi del socialismo reale; Giuni Russo, con cui avrebbe tentato la strada dell’avanguardia sperimentale rock in pezzi come Crisi metropolitana e Una vipera sarò. E poi molto altro, perché a Battiato, come a ogni genio, sta stretta la lampada.

Fate un ultimo sforzo e immaginate ora una mente che sia in grado di coniugare l’esoterismo di Gurdjieff con il più infimo programma televisivo, di mescolare citazioni letterarie e filosofiche altissime, preghiere buddhiste, lacerti di frasi fatte, luoghi comuni e slogan pubblicitari in un unico, magmatico caleidoscopio espressivo. Immaginate gesuiti euclidei danzare nelle balere estive con coppie di anziani al ritmo di sette ottavi – e noi con loro, mutatis mutandis, in una discoteca sul mare. Immaginate profughi afghani dialogare con Omero e con Mina, gli imperatori della dinastia Ming stringere la mano a Beethoven e Sinatra, il Mr Tambourine di Bob Dylan uscire a passeggio col filosofo tedesco Theodor Adorno. Immaginate poi che tutto questo coincida con un’analisi lucidissima della società odierna, di quella allucinazione globale e collettiva permanente inaugurata dalla civiltà dei consumi, un mondo verso cui Battiato non avrebbe mai mancato di esprimere il suo dissenso, misto però ad un inguaribile senso di appartenenza («Mi sono reso conto della contraddizione di grande assente nei confronti di questa società che forse non amo, ma che pure mi appartiene, e che è la mia e ne sono responsabile», avrebbe confessato in un’intervista già nei primi anni Settanta).

Immaginate, in anni di guerre fredde e bombe rosse e nere, una chiamata alle armi contro l’imbecillità e la mediocrità umana (Up Patriots To Arms). Qui il maestro ne ha per tutti: scienza, religione, politica, musica contemporanea, falsi miti e false ideologie («La fantasia dei popoli che è giunta fino a noi / non viene dalle stelle / Alla riscossa stupidi che i fiumi sono in piena / potete stare a galla / E non è colpa mia se esistono carnefici / se esiste l’imbecillità / se le panchine sono piene di gente che sta male: / Up patriots to arms, engagez-vous»). Immaginate l’impegno, quello vero, al ritmo spensierato di una canzonetta pop.

Immaginate, infine, di descrivere le vibrazioni più profonde dell’animo umano con un linguaggio inedito, di scandagliarne le pieghe più intime con eleganza sopraffina. Di coniugare la ricerca della pura essenza spirituale («Emanciparmi dall’incubo delle passioni / Cercare l’Uno al di sopra del Bene e del Male / Essere un’immagine divina di questa realtà», E ti vengo a cercare) con l’esistenza prosaica e terrena; l’apollineo («Supererò le correnti gravitazionali / Lo spazio e la luce per non farti invecchiare / E guarirai da tutte le malattie / Perché sei un essere speciale», La cura) col dionisiaco («Voglio praticare il sesso senza sentimenti, senza sentimenti», Auto da fé).

Immaginate di percepire le cose a un altro livello di profondità, di vivere al di fuori dello spazio-tempo ordinario, in una dimensione che non contempla il superfluo. Immaginate che tutto questo sia vero, e che improvvisamente da oggi non lo sia più. O che forse non lo sia mai stato, e perciò lo sarà per sempre. O che lo sia ancora, magari in un’altra forma. Perché se è vero, come affermava Ezra Pound, che «il classico è il nuovo che resta nuovo», Franco Battiato è un classico e tale resterà per sempre.