di Antonio Salvati

Malgrado esiste una discreta bibliografia, pochi conoscono la vicenda dei treni della felicità. Nell’immediato secondo dopoguerra migliaia di bambini da Napoli, Cassino, Roma, furono portati al Nord, a Modena, Reggio Emilia e Bologna. Una straordinaria iniziativa di solidarietà promossa dall’Unione Donne d’Italia e dal PCI, che ha salvato dall’indigenza circa 70.000 bambini.

Dopo la guerra, l’Italia era un paese devastato. Soprattutto il Sud, la cui popolazione infantile versava in condizioni gravissime. Qualche anno dopo, nel 1950 la stessa cosa avvenne a San Severo, in provincia di Foggia, e anche a Minervino, Gravina e Altamura, in provincia di Bari.

I viaggi durarono fino al 1952 con destinazione: Emilia Romagna, Liguria, Toscana, Marche. Il successo della sua realizzazione scaturì dall’organizzazione capillare ed efficiente dei funzionari e dirigenti del partito, in particolare delle donne che accompagnavano i bambini a destinazione. Una fantastica storia di rete femminile che organizzò questa macchina di pace.

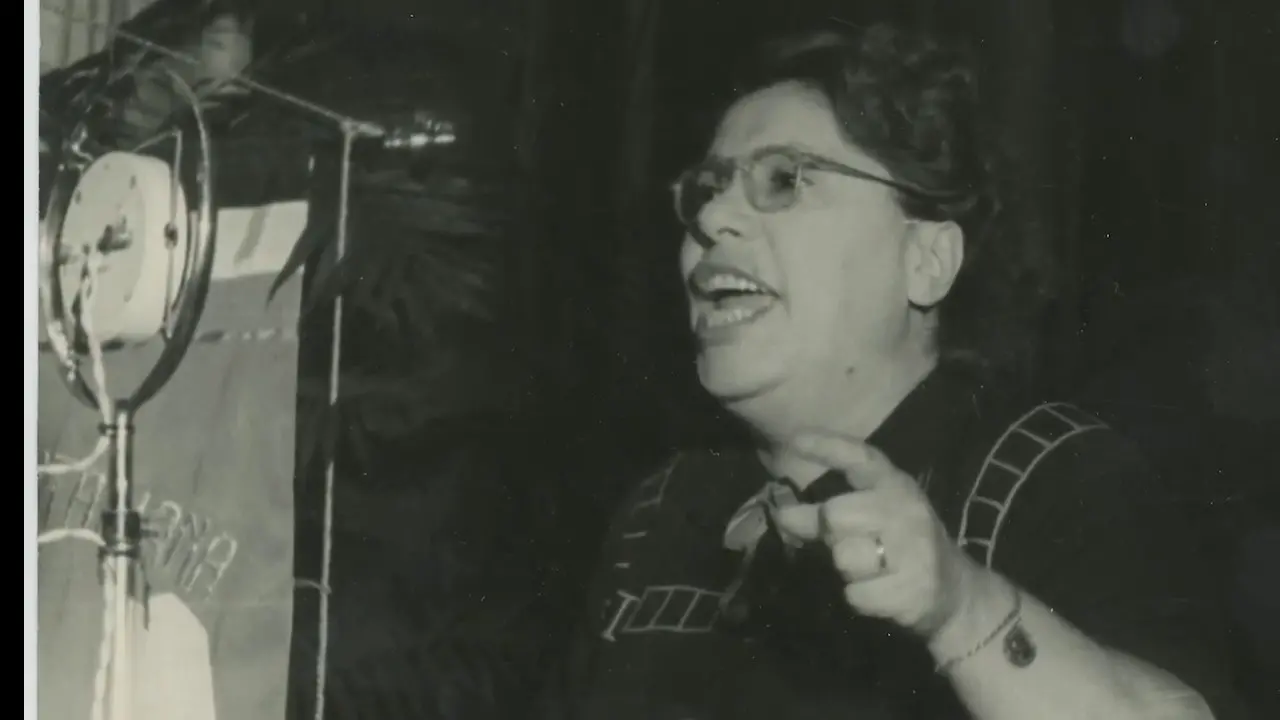

Non a caso, i treni della felicità nacquero da un’idea di Teresa Noce, dirigente comunista e partigiana, e supportata da tante donne dell’Udi e del Partito Comunista, le “compagne”, come Angela Viviani, Maria Maddalena Rossi, Angela Minella, Miriam Mafai. Le famiglie ospitanti erano di provenienza mista, spesso contadini già con diversi figli a carico, ex partigiani, lavoratori. Il periodo di soggiorno era di quattro mesi, ma molti rimasero anche un paio d’anni.

Nelle loro testimonianze ricordano quei mesi come il periodo più bello della loro infanzia. Ispirandosi a questa vicenda la scrittrice Viola Ardone nel 2019 ha pubblicato con Einaudi il fortunato romanzo Il treno dei bambini. Lo storico pugliese Giovanni Rinaldi da qualche decennio si è messo in cerca di quei bambini, oggi ultra ottantenni, viaggiando in lungo e largo per l’Italia, raccogliendo le loro testimonianze in presa diretta (come si diceva una volta) nell’importante volume C’ero anch’io su quel treno. La vera storia dei bambini che unirono l’Italia (Solferino 2021, pp. 320 € 17,50).

Spesso i frammenti di queste vite – osserva Rinaldi – non sono mai stati raccontati ad altri, nemmeno ai propri figli. Una ricostruzione partecipata, di massa, di base, della stessa idea di unità nazionale in cui nord e sud diventavano solo espressioni geografiche e non fronti di opposte diffidenze. Le storie dei protagonisti raccontate da Giovanni Rinaldi non costituiscono solo un prezioso messaggio etico e politico, ma ci mostrano che un’altra Italia, solidale e coesa, è possibile.

Nel Messaggio per la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali 2020 Papa Francesco affermò che l’uomo è l’essere tessuto di storie: «L’uomo non è solo l’unico essere che ha bisogno di abiti per coprire la propria vulnerabilità (cfr. Gen 3,21), ma è anche l’unico che ha bisogno di raccontarsi, di “rivestirsi” di storie per custodire la propria vita. Non tessiamo solo abiti, ma anche racconti». Basandosi sulle parole del Salmo 139, «mi hai tessuto nel seno di mia madre», il Papa aggiunge che questa tessitura si prolunga nel corso della vita: «Non siamo nati compiuti, ma abbiamo bisogno di essere costantemente “tessuti” e “ricamati”». Al di là dei riferimenti ai testi biblici, più laicamente per Bergoglio ciascuno di noi ha «bisogno di respirare la verità delle storie buone: storie che edifichino, non che distruggano; storie che aiutino a ritrovare le radici e la forza per andare avanti insieme. Nella confusione delle voci e dei messaggi che ci circondano, abbiamo bisogno di una narrazione umana, che ci parli di noi e del bello che ci abita».

Del suo libro e di altro abbiamo parlato con l’autore, al quale abbiamo posto delle domande.

Il suo libro rievoca un’importante pagina di storia di solidarietà. L’Italia ha un forte bisogno di coesione, di uno sviluppo armonioso e di un Sud che contribuisca al futuro del paese. Sappiamo bene che ci sono state stagioni in cui i problemi delle aree meridionali sono stati affrontati con successo, riuscendo a superare anche gli elementi di sfiducia e pregiudizio esistenti. Questo ha contribuito allo sviluppo di tutta l’economia nazionale, visto che ciascun territorio è più forte se lo sono anche gli altri. Possiamo, in tal senso, sostenere che il suo libro è un ulteriore appello alla necessità della coesione del nostro paese?

Proprio in riferimento a quest’idea di coesione e unità del Paese, nel mio libro riporto quanto scritto da Miriam Mafai, una delle protagoniste – come accompagnatrice – di quei viaggi di bambini: «Una solidarietà possibile tra Nord e Sud, tra operai e contadini. Un conoscersi tra gente che aveva vissuto in modo diverso le atrocità della guerra; il superamento da una parte e dall’altra di antiche incomprensioni e diffidenze; un entrare in contatto di mondi diversi: il mezzadro emiliano e il sottoproletario meridionale; con lo stabilirsi di rapporti di fraternità che resisteranno nel tempo.» Senso di coesione e unità nazionale, ben presenti anche nell’appello di Giorgio Amendola, presidente del Comitato per la salvezza dei bimbi di Napoli nel 1946: «Ci sorregga il pensiero che quando i bimbi ritorneranno fisicamente irrobustiti avremo anche rafforzato la salute morale del nostro paese e stretto più fraterni legami tra Nord e Sud. In questo grande miracolo di solidarietà umana e nazionale che farà dei bimbi di Napoli gli amici e i fratelli dei bimbi emiliani, toscani e di altre regioni, noi vediamo la premessa di una più umana e fraterna convivenza di tutti gli italiani».

Leggendo il suo libro tornano alla mente le parole della scrittrice irlandese Edna O’Brien che ricordò quanto le storie sono la sostanza della vita, «sottolineando che la letteratura, nella sua vocazione più alta, non riguarda esclusivamente la pietà. Riguarda tutto, la verità della natura umana, il crudo e il cotto, la grandezza, la bontà, l’iniquità, la verità e la menzogna degli esseri umani. È chiedere al mondo di prestare attenzione, di sentire davvero l’enormità e la gravità del nostro tempo invece di consentire che accada senza testimonianza. È anche corretto dire che le storie di per sé accrescono la nostra umanità, il nostro senso dell’altro, il nostro senso del mondo più vasto». Oggi assistiamo ad un consolidato uso della fonte orale, nella sua forma audio e audiovisiva. Lei nel corso degli anni ne ha fatto un ampio utilizzo, anche se il dibattito teorico sul loro impiego è ancora molto vivace, considerate le particolari caratteristiche delle fonti orali. Qual è la sua esperienza?

Quando si raccolgono testimonianze orali, si trascrivono in primis le parole, sia pur con un lungo lavoro di montaggio, adattamento, riscrittura, ma l’aspetto più difficile riguarda la rappresentazione della prossemica, i gesti, le espressioni del volto, i movimenti nervosi delle dita, i silenzi e i tentennamenti. Non è semplice trascrivere le emozioni. Il lavoro di chi registra testimonianze orali diventa allora un lavoro di traduzione, che richiede di entrare in simbiosi con chi si ha di fronte per arrivare a capire anche i timori che ha nel raccontare, nell’aprirsi a uno sconosciuto col microfono in mano. Ogni storia, però, pur inserita in un grande flusso che sembra accomunarla alle altre, rimane unica in sé, originale, resistente all’omologazione e all’appiattimento di un’analisi superficiale. Ogni testimone, tra e con gli altri, ha vissuto una grande storia collettiva, ma anche affrontato una sua specifica storia personale, diversa dalle altre, sempre unica, che conserverà nella memoria per sempre.

Il suo è un libro di storia, di tante storie individuali. E, soprattutto, un viaggio attraverso la miseria dell’Italia del secondo dopoguerra. Pagine di storia degne di essere rievocate. Eppure assistiamo alla crescente marginalizzazione del pensiero storico nel dibattito pubblico contemporaneo. In un mondo sempre più complesso, è invece sempre più necessario fare storia e leggere storia. Nessuno può negare l’utilità di conoscere il passato: il proprio, quello del proprio Paese, del mondo. La domanda, pertanto, non è se sia necessario o no praticare la storia ma come farlo?

Da sempre ho sempre scelto di farlo “con” i protagonisti delle storie che volevo raccontare. Oggi la chiamano “public history”, potremmo definirla semplicemente “storia partecipata”, costruita e raccontata insieme, con i mezzi e le forme che il presente ci mette a disposizione (dalla scrittura, alla comunicazione visiva e creativa). Quando terminò, alla pubblicazione del mio primo libro “I treni della felicità” (2009), la ricerca affannosa dei protagonisti di quella grande storia, si avviò una ricerca in direzione opposta: erano i protagonisti a voler ritrovare il contatto con chi li aveva fatti vivere, per poco tempo, nell’infanzia, in un «altro mondo», poi mitizzato e mai dimenticato. Cominciai a notarlo quando, raccontando in pubblico quelle storie, una mano si sollevava e un signore o una signora timidamente chiedeva di parlare, «C’ero anch’io su quel treno!». Riemersero nuove storie, nella loro memoria di anziani o in quella dei loro figli e nipoti. Storie spezzate, irrisolte. E le parole hanno bisogno di azioni per ricucire le storie, per ritrovare memorie perdute. Questi uomini e donne, anziani, cercavano qualcuno a cui chiedere di riannodare fili che si erano persi. Ricordavano un nome, un indirizzo, un’immagine, cercavano una persona da ringraziare. In alcuni casi le mie “investigazioni” portarono frutto, i fili spezzati vennero riannodati e persone lontane si sono incontrate nuovamente dopo decenni. Le emozioni tornavano vitali come furono nell’infanzia. È il senso migliore del mio “fare storia”.

Le storie dunque ci coinvolgono sempre, o quasi. Spesso hanno un inevitabile effetto catartico, ci permettono di tirar fuori quello che ci abita senza sentirci giudicati. Proprio perché una storia parte dal vissuto reale, tocca inevitabilmente qualcosa di noi. Ha osservato efficacemente il filosofo gesuita Gaetano Piccolo che quando qualcuno ci chiede chi siamo, difficilmente rispondiamo tirando fuori la nostra carta d’identità. Solitamente proviamo a raccontare una storia. E ogni volta la storia è un po’ diversa, perché quei frammenti vengono messi insieme con lo sguardo dell’oggi. Quando ci raccontiamo, scopriamo anche qualcosa in più di noi. La narrazione può diventare infatti il luogo in cui riconosciamo la nostra identità.

Nell’epilogo del mio libro, infatti, Simone Castagno, nipote di una delle donne che ospitò a Imperia il piccolo napoletano Aldo Di Vicino (una storia che non conosceva fino al momento del nostro incontro), conclude così la sua testimonianza: «Le storie sono una cosa strana, hanno questo potere straordinario di “collegarci” anche quando età, esperienze e spazi ci dividono. Hanno una loro volontà, e sono capaci di attraversare il tempo, le vite e le generazioni, per parlarci con la loro voce di altri mondi possibili e ci ricordano che esiste sempre, anche quando sembra più facile costruire muri piuttosto che ponti, un’altra strada. La storia “degli altri” ci regala sempre qualcosa di noi, un qualcosa di molto gradito, quanto inaspettato. Quando succede, è proprio una magia.»