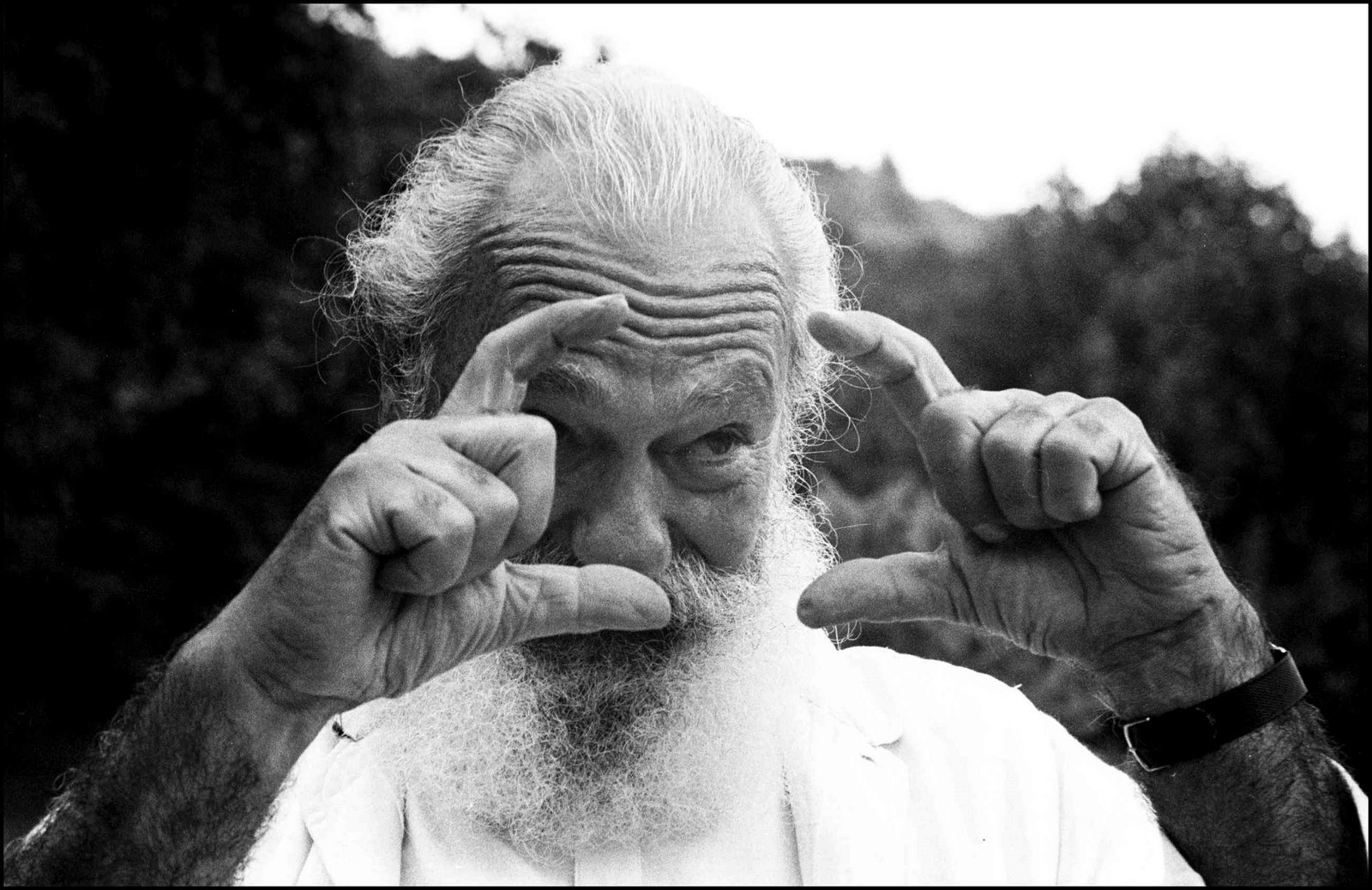

di Rock Reynolds

Vincent Bevins, autore dell’illuminante saggio Il metodo Giacarta, torna in libreria con un nuovo libro, altrettanto interessante, per quanto leggermente più filosofico del precedente. Se noi bruciamo – Dieci anni di rivolte senza rivoluzione (Einaudi, traduzione di Maddalena Ferrara, pagg 355, euro 32) affronta un tema che, qualche anno fa, occupava regolarmente le prime pagine dei media internazionali: un afflato di cambiamento che sembrava sul punto di concretizzarsi in una serie di vere e proprie rivoluzioni partite dal basso, alimentate dal fuoco dell’ingiustizia e dalla voglia diffusa, globalizzata di diversi paesi considerati un tempo del terzo mondo di contare sullo scacchiere internazionale e, soprattutto, di farlo mostrando l’orgoglio di insperate vittorie nelle battaglie per i diritti fondamentali. Le primavere arabe, piazza Tahrir al Cairo e Gezi Park a Istanbul, “Euromaidan” a Kiev, tanto per fare qualche esempio: scintille luminosissime alla nascita e presto soffocate nel sangue e nella restaurazione più bieca.

Ma come mai quei movimenti non si sono sublimati in un vero e proprio successo rivoluzionario? Vincent Bevins cerca di dare risposta al quesito analizzando i singoli casi con la lucidità dello scienziato sociale.

Un pastore battista con cui ho parlato poche settimane fa ha citato Alexis de Tocqueville, secondo cui che la rivoluzione americana è stata più completa di quella francese per via del ruolo svolto dal Dio cristiano. Ma non è stata la rivoluzione francese a cambiare per sempre quel vecchio concetto di ribellione?

«La rivoluzione francese è più radicale rispetto di quella americana del 1776. Non c’era tanto contenuto sociale nella rivoluzione americana nel XVIII secolo. Ma penso che non sia giusto dire che di rivoluzioni combattute in nome di Dio non ce ne siano più state. Se accettiamo, per esempio, la distinzione di Mark Beissinger tra rivoluzioni sociali e civiche, le rivoluzioni sociali sono quelle che hanno un contenuto ridistributivo o di trasformazione della società perché cambiano chi detiene il potere economico e sociale invece di cambiare chi è al comando. Ecco che, forse, l’ultima rivoluzione sociale è stata quella sandinista in Nicaragua o, forse, quella iraniana del 1979. Ovviamente, non vige un accordo universale su cosa sia una rivoluzione. Di certo, nel XX secolo abbiamo assistito all’uso della religione in alcune rivoluzioni. La liberazione e la teologia, non solo nelle rivoluzioni islamiche, sono state molto importanti per il potere rivoluzionario nel XX secolo. In effetti, hanno rivestito un ruolo importante in alcune organizzazioni rivoluzionarie tuttora attive in America Latina. È un punto che spero che il libro evidenzi, ovvero che una rivoluzione, per esempio la rivoluzione francese, appunto, può completamente cambiare il concetto, ma nulla cambia per sempre e la storia continua. Ci sono cose che sembrano impossibili in un certo momento della storia, ma che poi accadono.»

Nel 2013, il governo brasiliano ha concesso 9 delle 10 richieste formulategli dai giovani manifestanti, la cui lagnanza principale era l’aumento del costo dei trasporti pubblici, senza però abbassare tale prezzo. Ma una vera rivoluzione non dovrebbe essere combattuta da persone irriducibili?

«Quasi tutte le persone coinvolte nella protesta sono giunte alla conclusione che i risultati erano insufficienti. Si tratta, però, di qualcosa che è diventata davvero importante per il resto della sinistra brasiliana e pure per i movimenti di protesta mondiale nel XXI secolo. Da un lato, i membri del PSDB, i leninisti marxisti e il Partito Comunista del Brasile, avrebbero detto che 9 richieste su 10 soddisfatte non erano tutto ciò che i protestanti avevano sperato di raggiungere. Ma la loro analisi sarebbe stata che era strutturalmente impossibile ottenere ogni cosa in quel momento. D’altro canto, anarchici, autonomisti e leninisti anti-autoritari sostenevano che il PSDB aveva iniziato a rappresentare persone che non avevano il diritto di rappresentare e che, se le proteste fossero andate avanti, avrebbe potuto raggiungere qualcosa in più. È possibile che ci siano momenti in cui si può ottenere di più continuando a stare sulle strade ed è pure possibile che ci siano momenti in cui i limiti di un determinato movimento siano strutturali più che soggettivi. Quindi, penso che una vera rivoluzione sia in grado di costruire una società migliore e che, storicamente parlando, i rivoluzionari abbiano fatto scelte molto difficili rispetto a ciò che ci porterà a una società migliore.»

Molti in Europa hanno accolto con favore la cosiddetta “primavera araba”, pensando che potesse rappresentare la scintilla in grado di cambiare le cose in tutta l’Africa Settentrionale. Cosa le è mancato per essere un movimento di autentico cambiamento?

«Questo libro lo si potrebbe intitola “La stagione di Piazza Tahrir”. Come dice lei, non solo in Europa ma pure nel Nord Africa ci sono state persone che credevano che ciò che era nato in Indonesia e che si era spostato velocemente in Egitto e poi in altri paesi dell’Africa Settentrionale e dell’Asia, avrebbe portato a profonde trasformazioni positive nella regione. Il cambiamento c’è stato veramente, ma, purtroppo, si è trattato di un cambiamento sbagliato, negativo. Pochi dei paesi che hanno avuto una “primavera araba” sono cambiati in meglio. E questo, ancora una volta, si è fatto chiarissimo negli anni 2010. Sappiamo tutti che Barack Obama ha guadagnato la presidenza con la parola cambiamento scritta sotto la sua faccia, ma ogni cambiamento può essere favoloso o può essere terribile. Quindi, ciò che è mancato alla cosiddetta “primavera araba” è oggetto di dibattiti intensi. Si tende a dire che le proteste nell’epoca del social media, proteste nate molto velocemente, sono spontanee, senza leader, digitalmente coordinate, strutturate, in piazze o spazi pubblici, e che sono riuscite a sovrapporsi ai governi esistenti o a destabilizzare fondamentalmente le élite all’interno della società. Ma cosa è successo dopo? Cosa è successo quando si è aperto un vuoto di potere? Cosa è successo quando si è trattato di realizzare le riforme volute da quel tipo di protesta? Le riforme non le hanno adottate i manifestanti bensì organizzazioni preesistenti o strutture preesistenti di potere. È successo che una protesta di questo tipo si sia rivelata insufficiente, incapace di riempire quel vuoto di potere. A riempire quel vuoto, solitamente, sono stati i militari, gli attori imperialisti dell’area geografica o il più grande attore imperialista nel sistema mondiale. Per esempio, l’operazione in Libia e l’invasione del Bahrain. Dopo che è diventato chiaro ai leader della regione che le cose sarebbero potute andare in questo modo o che gli Stati Uniti e la NATO avrebbero potuto lanciare operazioni distruttive (come accaduto con la Libia di Gheddafi), molti altri leader hanno deciso di evitare un cambiamento. Perché questa sorta di rivoluzione ottenga un successo a lungo termine servono componenti regionali e strutturali, una ristrutturazione della forma di governo dal vertice.»

Pensa che la cosiddetta “Euromaidan” abbia avuto un impatto sull’attuale situazione in Ucraina? E quanto lo spettro della Rivoluzione di Ottobre è alla base di ciò che sta accadendo tuttora?

«Non penso che la situazione a Yerevan, Armenia, del 2013 abbia avuto un impatto sulla situazione dell’Ucraina. In un certo senso, l’Euromaidan di Yerevan è immediatamente diventato un pericolo, un pericolo che sussiste tuttora. È una guerra tragica, ma credo che il conflitto sia iniziato nel febbraio del 2014. Penso che le conseguenze di Euromaidan non siano ancora risolte. Abbiamo visto una grande sofferenza negli ultimi due anni, e chi sa cosa potrà cambiare quando Donald Trump aprirà la sua presidenza. In Ucraina c’era una piccolo gruppo di persone che aveva richieste specifiche, richieste per diverso tempo non particolarmente importanti per la maggior parte della popolazione. Non c’è stato sostegno per la maggior parte dei manifestanti che chiedevano di entrare nell’Unione Europea, ma poi è stato favorito l’ingresso di una nuova ondata di persone che ha generato una nuova ondata di persone. Questo nuovo e più ampio gruppo di persone ha rivendicazioni diverse e una subordinazione di classe e sociale diversa. Questo influsso di persone ha creato enorme pressione sul governo esistente. Il gruppo era molto diverso da quello che aveva dato l’avvio alle proteste. Venne imposta una soluzione concreta nel 2014 che molti dei partecipanti a Euromaidan videro come una vittoria, come una rivoluzione, e che altri vedevano in modo estremamente diverso, come la rimozione del presidente eletto democraticamente, Yanukovich, per quanto non lo amassero particolarmente. Ma le interpretazioni del modo in cui l’ordine fu ristabilito furono diverse e l’ottimismo estremamente diviso per via della guerra e non solo della rapida infiltrazione russa del movimento anti-maidan, ma pure per come molti ucraini percepivano i fatti del febbraio 2014. E, in risposta alla seconda parte della sua domanda, credo che tutti gli approcci organizzativi e tutte le tattiche e filosofia di protesta sviluppatisi nella seconda metà del XX secolo rispondono direttamente o meno all’egemonia di un particolare modello rivoluzionario nato nel 1917. Quindi, molti dei nuovi modi di portare a un cambiamento sociale – i nuovi movimenti sociali, come venivano chiamati nella seconda metà del secolo – rispondono ad assunti sviluppati nell’era della Terza Internazionale. Ma il fatto che queste forme si siano trascinate nella seconda metà del secolo non significa che ci sia uno spettro bidimensionale che si muove solo in una direzione o nell’altra.»

Le difficoltà dei manifestanti di Hong-Kong sono state lo spettro cinese oppure l’atteggiamento del popolo cinese, da sempre rispettoso verso le istituzioni, non avrebbe mai potuto portare a una vera e propria rivoluzione?

«Come ho detto, l’Egitto era un posto molto promettente e pure in Ucraina le cose sarebbero potute andare diversamente. Per questo, mi trovo d’accordo con l’assunto implicito nella domanda. I manifestanti di Hong Kong non avrebbero potuto ottenere che una minima parte delle proprie rivendicazioni. Ma non dimentichiamo che le proteste sono andate avanti per anni e le rivendicazioni sono cambiate. Inoltre, il tentativo di sovvertire l’ordine attraverso una rivoluzione è stato fatto in una città, non in uno stato vero e proprio. Per convincere le autorità a fare qualcosa di concreto, si può minacciare una secessione. Ma buona parte dei cittadini di Hong Kong non avrebbe mai appoggiato una secessione e la Cina non l’avrebbe mai accettata: era nel DNA della stessa lotta rivoluzionaria che aveva portato alla creazione della moderna Repubblica Popolare Cinese. Alla fine, posso dire che non si può mai parlare di rivoluzione in una sola città.»

Lenin era convinto che il socialismo fosse il risultato di secoli di progresso scientifico ed elaborazione teoretica. Come possono i movimenti che lei descrive nel suo libro sperare di dare mai vita a una rivoluzione socialista?

«Non possono perché non si tratta di rivoluzioni sociali trasformative, essendo nate in maniera apparentemente spontanea, senza leader, coordinate digitalmente, sulle strade, sulle piazze, in luoghi pubblici. Prima o poi, non può che risultare chiaro che tali manifestazioni tendono a rafforzare strutture di potere preesistenti invece di scardinarle. Quel che serve è la creazione di nuove strutture o, forse, di una società nuova. Secondo Lenin, un movimento assolutamente spontaneo avrebbe finito per riprodurre strutture già esistenti perché le classi dominanti hanno già la possibilità di diffondere un’ideologia, di riprodurre l’ordine in una società. Serve una teoria, il che non significa che tali manifestazioni siano incompatibili con altri elementi che potrebbero contribuire a trasformare la società. In effetti, alcune delle rivoluzioni più strutturate e organizzate della storia hanno a loro volta fatto leva sull’influenza di molte persone che non facevano parte di un’organizzazione dotata di una chiara ideologia. Il sociologo ucraino Volodymyr Ischenko dice che sono rivoluzioni imperfette che rispondono a una crisi di egemonia e di rappresentazione, ma che non fanno altro che rafforzare una crisi reale.»

Secondo Mao Tse-tung, «il potere nasce dalla canna di un fucile». Di quale altro elemento ha bisogno un movimento rivoluzionario per avere successo, oltre al sostegno dei militari e a una classe dominante divisa?

«Del sostegno della gente. Una delle verità lapalissiane che racconta nel suo libro è che nella storia rivoluzionaria le forze di sicurezza dovrebbero difendersi da sole o combattere la guerra militare se, come succede in Siria, le forze di sicurezza decidono di piegarsi alla volontà di un governo particolare e non possono essere combattute sul piano militare. È impossibile costruire un governo se il gruppo più armato non lo vuole. Purtroppo, per come è concepito il sistema contemporaneo degli stati, è proprio lo stato a detenere l’uso esclusivo dell’esercizio della violenza. Se qualcuno non vuole una rivoluzione che trasformi o crei un nuovo stato ed è disposto a uccidere per impedirlo, di norma lo fa. Il che non significa che, dato che i militari vogliono impedirla, non ci sia una rivoluzione.»

Che scenari prefigura ora che Donald Trump è stato rieletto?

«La cosa da temere è che tipo di caos possa essere scatenato dalla nuova amministrazione. Gli Stati Uniti governano il sistema globale e non solo la massa populista interna nel bene come nel male – soprattutto nel male – dal 1945.»