di Rock Reynolds

La libertà del singolo individuo è garanzia della libertà di tutti.» Per chi ancor oggi è convinto che il pensiero comunista sia uno dei mali assoluti della storia probabilmente sarebbe una sorpresa scoprire che queste parole le ha pronunciate Karl Marx.

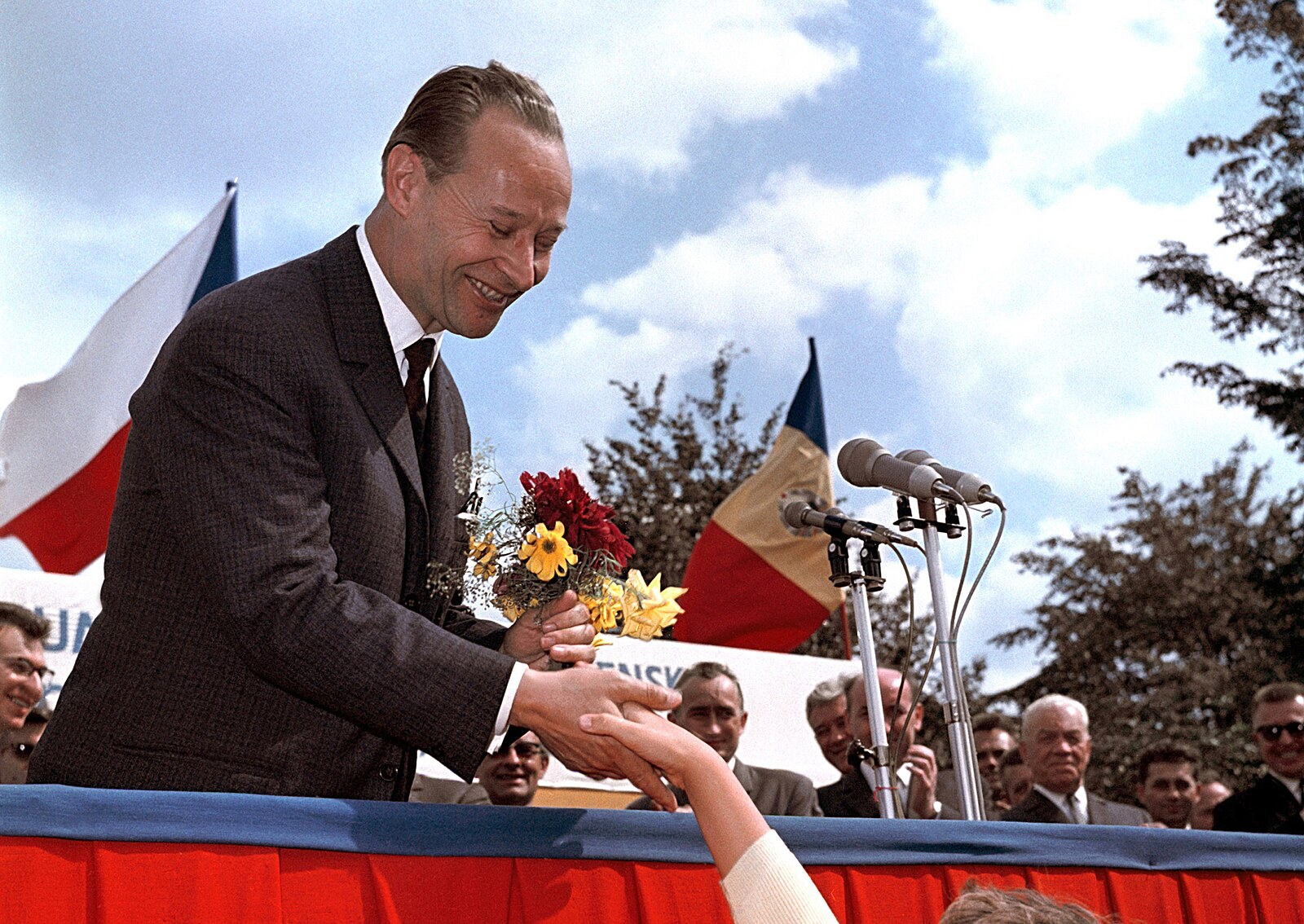

Gli interventi militari voluti da Mosca contro gli stati satelliti disobbedienti (Ungheria e Cecoslovacchia in testa) hanno segnato in modo indelebile il giudizio che il mondo occidentale ha dato del comunismo reale. Ho ricordi annebbiati di quel ventenne di nome Jan Palach che, per protesta contro l’immobilismo del popolo cecoslovacco di fronte al pugno di ferro con cui Mosca aveva represso la cosiddetta “Primavera di Praga”, nel 1969 si era dato mortalmente fuoco in Piazza San Venceslao, nel cuore della capitale boema. Il paese, nella sfera di influenza del’Unione Sovietica, aveva imboccato da qualche mese un percorso socialista aperto a riforme malviste a Mosca. Il nuovo alfiere di quel movimento libertario era Alexander Dubček. I timori dei suoi oppositori interni, la diffidenza di altri leader del blocco comunista e il netto rifiuto di Mosca a consentire pericolose divagazioni dall’ortodossia sancirono l’invasione militare, con l’invio di diverse migliaia di carri armati e svariate centinaia di migliaia di soldati da diversi paesi del Patto di Varsavia e con numerosi morti e feriti e una ridda di arresti.

L’Europa che non è stata. Intervista a Alexander Dubček (Succedeoggi Libri, pagg 119, euro 16) è una lunga chiacchierata tra Alexander Dubček e Renzo Foa de l’Unità, mentre l’Unione Sovietica di Gorbaciov inizia ad aprirsi al resto del mondo, infondendo nuova speranza al blocco dei paesi satelliti. Dubček, scomparso nel 1992, non vedrà che una piccola parte degli eventi epocali che porteranno a un cataclisma mai visto prima nella dialettica tra gli opposti schieramenti. La mano fintamente tesa dall’America di Reagan all’Unione Sovietica di Gorbaciov rischia di passare alla storia come la grande occasione mancata: non aver creduto realmente in Gorbaciov e non aver appoggiato una caduta meno violenta del colosso sovietico ha portato a ciò che ancor oggi è davanti agli occhi di tutti. Dalle parole di Dubček si evince che la paura dell’ennesima mossa sbagliata dell’Occidente sia forte.

Come scrive nella prefazione Stefano Folli, «uno dei limiti del PC era… la tendenza ad avvolgersi nella confortevole coperta di un morbido conformismo. Non si negava la necessità di un’evoluzione, ma doveva essere cauta e problematica». Renzo Foa ne è stato via via più conscio, «desideroso di salvare qualche elemento positivo in un’esperienza storica per cui milioni di persone avevano sacrificato la loro vita».

Quest’intervista, pubblicata su l’Unità il 10 gennaio 1988, fece davvero sensazione, essendo la prima vera dichiarazione pubblica di Dubček, ostracizzato da vent’anni a quella parte, ovvero dall’intervento militare che aveva soffocato gli afflati libertari e progressisti dei giovani cecoslovacchi. Potete facilmente immaginare le difficoltà tecniche che la sua realizzazione comportò, a partire dal luogo dell’intervista, previsto inizialmente a Bratislava e poi spostato a Praga, considerato che la caduta del sempre più scricchiolante muro di Berlino doveva ancora avvenire e che il regime sovietico era ancora preoccupato che il vecchio e scomodo Dubček potesse seminare zizzania. In quel periodo, l’Unità si era per giunta fatta promotrice di una critica forte del comunismo e Renzo Foa, al tempo vicedirettore, era all’avanguardia di tale pensiero. Ma Alexander Dubček era un simbolo, un eroe che, malgrado il trattamento ricevuto, non aveva mai perso la fiducia nel socialismo e nel suo volto più umano e per questo farsi scappare l’irripetibile occasione di intervistarlo sarebbe stato imperdonabile.

Tra attimi di commozione e momenti di preoccupazione, l’intervista verte essenzialmente sulle speranze che il nuovo corso avviato da Gorbaciov con la Perestrojka e la Glasnost restituisca dignità alle rivendicazioni costate tanta sofferenza e lutto al popolo cecoslovacco e possa rendere il giusto merito a Dubček stesso, destituito, limitato in tutti i suoi movimenti e irriso dagli oppositori politici. Lo stesso Dubček a più riprese è quasi costretto ad ammettere che tra le proposte riformiste di Gorbaciov e le richieste di maggiore autonomia e libertà della Primavera di Praga c’è notevole assonanza. Le sue parole sulla missione del socialismo lo indicano a chiare lettere: «Sono convinto da sempre che il socialismo può e deve essere quell’ordinamento socio-politico, economico e culturale capace di comprendere nel modo più pieno e totale e soddisfare i bisogni e gli interessi della classe operaia e degli strati più larghi di lavoratori, delle nazioni. Al centro deve avere il massimo di umanesimo, etica e moralità. Socialismo, pace, eguaglianza… appartengono da sempre al mio credo. A questi valori attribuisco una straordinaria importanza universale».

Mentre in Europa c’è ancora nell’universo socialista chi si ostina a negare evidenze chiarissime, temendo che farlo possa favorire l’aggressività del neocapitalismo, Dubček ha ben chiare le imperfezioni che affliggono il socialismo reale, come qualsiasi altra applicazione di un paradigma di pensiero: «La storia di diversi paesi socialisti ci dice che le crisi economiche e politiche sono possibili in queste società». Nessuno, o quasi, nella nomenclatura ha il coraggio di dirlo e la deriva dogmatica di qualsiasi corrente di pensiero rappresenta il primo passo verso il totalitarismo. Dubček non teme, invece, di affermarlo: «da ex critici del passato borghese non dobbiamo trasformarci in apologeti di tutto ciò a cui viene apposta un’”etichetta socialista».

L’ex leader cecoslovacco ritorna più volte sul tema della democrazia interna e della rimasticazione di vecchi dogmi e assiomi, una «apologia dell’esistente» che «non arricchisce l’attività concreta e non ne riceve arricchimento».

Ogni soppressione violenta di un movimento democratico e ogni mezzo coercitivo usato per soffocare la volontà di un popolo prima o poi chiedono un conto alla storia. Pensare a come si possa arrivare a una riconciliazione tra ucraini e russi e, ancor più, tra israeliani e palestinesi, per esempio, resta un mistero. I semi dell’odio hanno l’inveterata capacità di penetrare a fondo nei terreni più aridi e di rigenerarsi per generazioni e generazioni. Eppure, non v’è spirito di rivalsa nella parole di Dubček che, piuttosto, anela al riconoscimento del valore di quanto fatto e della sofferenza patita come individuo e come leader di un popolo calpestato. Il vecchio leader è comunque convinto che la ferita possa essere risanata con «buone medicine e buoni cosmetici, perché la sostanza degli eventi non può venir sostituita da spazi bianchi». Quindi, non si può restare inerti e lasciare che sia il tempo a chiudere quella ferita. Bisogna fare qualcosa e, possibilmente, bisogna farlo insieme a chi quella ferita ha contribuito ad aprirla. In fondo, Cecoslovacchia e Russia hanno alle spalle una lunga storia di legami culturali e rivoluzionari comuni e la Rivoluzione di Ottobre e il socialismo hanno avuto un impatto fondamentale sul popolo cecoslovacco e sulla formazione della sua coscienza nazionale moderna. Il tono di Dubček si fa mesto, anche se fra le righe si percepisce una punta di fastidio quando ammette che, in fondo, all’Occidente del successo del movimento riformista da lui guidato non fregava granché, malgrado i proclami strombazzati dai media. L’orgoglio di chi sa o, quantomeno, è convinto di aver fatto qualcosa di buono affiora, al punto che il vecchio leader – fa un po’ sorridere pensare che, alla fine del 1987, il sessantasettenne Dubček venga considerato vecchio – dichiara che il suo popolo ha vinto, pur soffocato dai carri armati del Patto di Varsavia: la repressione è inevitabile e continua a essere una tragedia che pesa sul movimento rivoluzionario della Cecoslovacchia.

Manca ancora qualche anno a quel 1993 in cui il paese si scinderà pacificamente in Repubblica Ceca e Slovacchia, un destino probabilmente scritto nella storia e, a sua volta, non concretizzatosi prima per obblighi imposti dal controllo sovietico. Non aver tentato di sciogliere quel nodo complesso è uno dei crucci che affliggeranno Dubček fino alla morte, avvenuta nel 1992.