Brucia sotto il sole l’asfalto di Joannesbourg. Le auto nere si fermano lontano dai giornalisti. Nello specchio deformato dell’aria incandescente, un uomo solo, alto dinoccolato, cammina verso la folla, si avvicina alle telecamere, sorride, alza le grandi mani in segno di vittoria.

27 aprile 1994: il primo giorno di Madiba presidente, il primo giorno del nuovo Sudafrica. Gli irriducibili, i padroni bianchi, hanno provato fino all’ultimo a sporcare questa giornata: tre bombe in strada, il sangue dei feriti, l’urlo delle sirene. Poi ci ha pensato la gente, a spazzare via questa misera illusione. “Siamo più forti di voi”, dicono le lunghe file colorate e ordinatissime davanti ai seggi: l’antico rito della democrazia, così sconosciuto eppure improvvisamente così familiare. Si riempiono le urne, nel segno di Mandela e dell’African National Congress.

Si vota nelle township, su aride piste di polvere davanti alle baracche dei forzati delle miniere. Si vota nell’ inferno brulicante di Soweto, dove i bianchi non si azzardano ad entrare. Si beve birra calda negli shabin, le osterie miserabili dove la zuppa comune bolle a mezzogiorno su fuochi di legna. Dicono: voi giornalisti, andate ad Alexandra. Nella piccola township di Alexandra, sui letti disfatti del minuscolo ospedale dalle pareti colorate di azzurro, le giovani madri cullano i nuovi nati, i “figli della mezzanotte”, venuti alla vita nell’ora dell’indipendenza, quando la bandiera del nuovo Stato si è alzata sulla piazza di Pretoria, quando una folla poderosa ha intonato i versi di “Nkosi Sikelel’i Africa”.

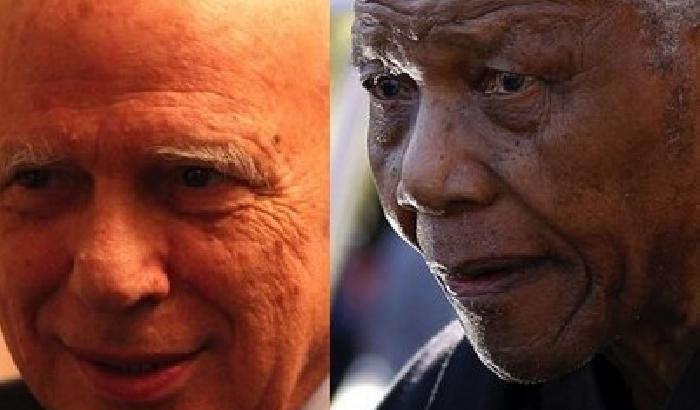

Lui si chiama Pride (orgoglio), lei si chiama Freedom (libertà). Lui, e lui, e lui si chiamano Nelson: la speranza dell’ Africa dorme, con i piccoli pugni stretti nel sonno. Nascita di una nazione: sul palco della vittoria, questo nero alto, vigoroso, questo padre sorridente ha voluto con sé il carceriere bianco che lo ha sorvegliato negli ultimi anni della lunga prigionia, davanti alla cella del carcere di Robben Island.

Nella festa – moltiplicata dagli schermi televisivi – nessuno si stupisce di questo abbraccio. Madiba vuole un Paese di neri, bianchi, indiani, meticci. Madiba vuole la pace, dopo gli anni dell’ odio. Madiba abbandona la giacca scura del protocollo e del giuramento e indossa una camicia a fiori, per abbracciare la sua gente nello stadio di Joannesbourg.

Nel vasto spiazzo, sorvegliato da pallidissimi militari bianchi a bordo dei loro blindati, arrivano i minatori con gli elmetti, le tute azzurre, le mani deformate dal lavoro. Arrivano le gang giovanili, con le trecce rasta, i berretti colorati, e la voglia di sparare qualche colpo di rivoltella in aria. Con scudi, lance e pelli di leopardo arrivano anche i plotoni zulu dell’ Inkata, gli indocili seguaci del capo tribale Buthelezi.

A tutti loro – anche ai giovani soldati bianchi – parla Madiba. Alle sue prime parole, un ruggito attraversa le gradinate e le tribune dello stadio. Così era, nelle ore del trionfo. Poi sono arrivati i giorni del governo, gli anni opachi della costruzione, dei conflitti, delle sfide e delle sconfitte.

Sono arrivati i successori, dal compunto Tabo Mbeki, allo scatenato Jacob Zuma, è entrata in scena la famiglia con i suoi guai e le sue infedeltà. E anche il grande Paese ha scelto la sua strada, difficile, anonima, non sempre degna. Non è un tradimento. Così deve essere, e Madiba lo ha sempre saputo: così cammina insieme, e poi si separa, la vita degli uomini e delle nazioni.

(Questo pezzo è stato pubblicato da Globalist il giugno scorso).