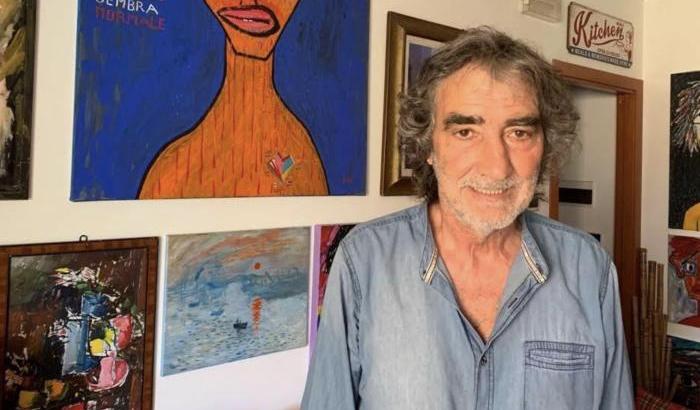

Non so in quanti ricordino Ezio Vendrame, scomparso oggi a settantadue anni. Giampiero Boniperti, il fuoriclasse e storico presidente della Juventus, lo definiva il Kempes italiano. Per altri, era il George Best italiano. Ma Ezio Vendrame era solo se stesso, e la scelta di esserlo sempre e comunque era il suo più grande vanto.

Era un calciatore che il destino aveva dotato di un talento limpido, cristallino, ma accompagnando quel dono con una maledizione: non gli aveva corrisposto la voglia di sacrificarsi, la forza di carattere che permette ad un giovane di classe di diventare un campione.

O forse no. Forse, semplicemente, Ezio aveva scoperto che l’essenziale non era nel mondo del calcio, ma altrove: nell’amore, nelle donne, nell’amicizia, nella poesia, nel vino e nella buona cucina. E sì, anche nella perdizione, a voler giudicare da bacchettoni. Ce lo racconta in una splendida autobiografia dal titolo emblematico, Se mi mandi in tribuna, godo: una sorta di epitaffio di un modo di percepire e vivere la vita ormai scomparso.

Perché Ezio Vendrame apparteneva ad una categoria di calciatori, di uomini, ormai estinta: i Meroni, gli Zigoni, i Faloppa, i Frustalupi, i Sollier: quelli che mettevano la passione e l’amore per la libertà in cima, nel calcio come nella vita, con quella voglia di stupire, anche in fondo autodistruttiva. Professionisti della vita, più che del calcio, per i quali questo era solo un gioco, un godimento dell’anima e del corpo. Sì, uomini di un’altra era geologica.

Leggetelo, quel libro (e magari anche i romanzi e le poesie che ha scritto), che comincia così: “Mi chiamo Ezio Vendrame. Sono nato il 21 novembre 1947, a Casarsa della Delizia, in provincia allora di Udine, oggi di Pordenone, in una casa non mia, vicina ai binari morti di una ferrovia. Ne ho passate tante, e vissute di più. Ma nulla cambierei della mia vita: nemmeno l’ombra di una virgola”. Con i suoi ricordi picareschi, sfrontati e naif, che vanno dritto al punto, senza querimonie né luoghi comuni, vi emozionerà, e un po’ vi spaeserà. C’è tutto Vendrame, dentro, il suo modo irriverente di vivere, la storia di un ragazzo che grazie al calcio esce dal pantano di un collegio dove si era ritrovato prigioniero, “con il cuore strangolato”, in compagnia della fame, della paura, della

pipì a letto, delle angherie dei più grandi, e soprattutto con “quel vuoto immenso dell’Assenza”.

Le prime esperienze nelle giovanili dell’Udinese, l’approdo alla serie A con la Spal, con un contratto professionistico da 250.000 lire al mese, la scoperta dell’universo femminile (“Pensare che non avevo ancora toccato una tetta e qui me le tiravano dietro!”), il primo incontro d’amore, con una giovane prostituta di cui s’innamora (“Sembravamo due veri disertori dell’infelicità”), con relativo insegnamento (“L’Amore non si scopa! Si ama!”), la prima di una lunga serie di furbate (una simulata colite) per farsi esentare dagli allenamenti, la punizione d’un prestito alla Torres, in serie “C”, la fuga dalla Sardegna, il prestito sempre in “C” al Siena del presidente Nannini (il padre di Gianna, la rockstar), l’incontro con un allenatore esaltato, da inquadratore di truppe del Vietnam, l’esperienza al Rovereto (sempre in serie “C”), la frequentazione di personaggi straordinari in una “magica” trattoria di Vicenza, l’esperienza in serie “A” nel “Lanerossi Vicenza” di Giussi Farina, le grandi partite, l’incrocio con i tanti campioni dell’epoca, le orge, le pericolose bombe propinate dai medici della società, le scandalose brighe d’un Presidente del Consiglio per salvare la squadra dalla B in una partita fondamentale (“Ma c’era poco da gioire. Una volta di più maledii la cotta che da bambino mi aveva perduto in questo fottuto imbroglio”), i tentativi di accordo tra presidenti delle società, il bacio in bocca con un avversario in piena partita, le mattane in campo e fuori, le notti brave a Londra durante il torneo di calcio Anglo-Italiano, il tunnel fatto al mitico Gianni Rivera, le scuse per la mancanza di rispetto e il sorriso di Rivera, “come solo un grande sa sorridere!”, le fregature prese con i dirigenti alla firma dei contratti (allora non c’erano i procuratori), l’avventura nel Napoli di Vinicio giunto secondo dietro l’odiata Juventus (campionato 1975-76), la discopatia beccata per troppo arditi amplessi, il canto intonato per un uomo eccezionale e suo capitano, Antonio Juliano, l’incontro folgorante con “l’infinito e la poesia”, materializzati nell’amicizia stretta con Piero Ciampi, la notte d’inferno passata con il cantautore alcolizzato, ormai avviato verso l’epilogo del suo triste destino, i ricordi degli occhi tristi di Agostino Di Bartolomei, i campionati passati nelle serie minori, le esperienze di allenatore delle giovanili: innumerevoli storie di vita, drammatiche, comiche e grottesche, di chi la vita la sa vivere sino alla feccia.

Questo e molto altro era Ezio Vendrame, un uomo che, invitato a parlare in un club di tifosi, sorpreso e un po’ spaventato dall’eccessivo calore, li apostrofa così, ammutolendoli: “Innanzitutto vi ringrazio per tutto l’affetto che mi dimostrate, ma mi sembrate un po’ fuori di testa: io so soltanto tirare calci ad un pallone! Che cosa saranno mai queste partite di calcio? Inventatevi delle alternative domenicali. Andatevi a vedere un bel film, leggetevi un libro, oppure restate a casa e fatevi una bella scopata! Cazzo!, non possiamo vivere di solo calcio!”

Un uomo che, ospite in diretta alla Domenica sportiva, alla domanda di Gianni Minà su cosa ne pensasse del giornalismo sportivo, risponde che “uno come Biscardi lo guardo solo quando ho esagerato col baccalà e sento l’esigenza di vomitare”, e che alla ramanzina di Minà replica che era stato lui a cercarlo e che non si era sciroppato 400 chilometri “per fare il cane addomesticato”.

Un uomo che incontra per un’intervista Gianni Mura, dandogli appuntamento al cimitero di Casarsa, presso la tomba di Pasolini, e che quando Mura gli dice che Boniperti gli aveva confidato che, se Vendrame avesse avuto un’altra testa, avrebbe giocato in Nazionale, risponde: “Di’ a Boniperti che io in Nazionale ci gioco da sempre, perché da sempre ho fatto quel che cazzo volevo, senza mai concedere il telecomando della mia vita”. Un uomo che non si è mai preso sul serio, che diceva di sé: “Non avrei mai potuto privilegiare la testa a discapito del cuore”.

Si vedeva poco in giro, ultimamente, e a chi gli chiedeva il perché, rispondeva: “Se devo parlare con degli imbecilli, preferisco morire di solitudine”.

La sua autobiografia si conclude così: “Dino Campana. Una pazzia familiare, una melodia di carezze, un motivo in più per resistere”.

Adesso hai smesso di resistere: addio Ezio. Rimane il vuoto che hai lasciato, ma anche un grande insegnamento: siate voi stessi, sempre e comunque.