Faceva molto caldo a Sarajevo quel pomeriggio d’inizio agosto del 1999 mentre salivo su un vecchio autobus con un folto gruppo di scout giunti dalla Lombardia. Il mezzo arrancava sulle colline che circondano la città, per poi fermarsi dinanzi a uno dei tanti cimiteri sparsi un po’ in tutti i quartieri di quella Sarajevo che solo tre anni prima era uscita dall’angoscioso e lunghissimo assedio durato quasi 4 anni, dall’aprile 1992 al febbraio del 1996.

All’ingresso di quel cimitero trovammo ad accoglierci un uomo anziano e molto signorile, forte e dolce allo stesso tempo.

L’uomo ci spiegò che quello era un luogo altamente simbolico e ci invitò a girare silenziosamente fra le tombe per scoprire le peculiarità di quel cimitero. Le date di morte incise sulle lapidi erano tutte comprese fra il 1992 e il 1996, segno ineludibile che si trattava di un cimitero di guerra. Ma quel che straziava di più in quel cimitero islamico, senza alcuna foto dei defunti, era leggere le date di nascita di coloro che erano stati seppelliti lì, perché la data più lontana nel tempo risaliva al 1976: si trattava infatti di un cimitero di bambini e ragazzi!

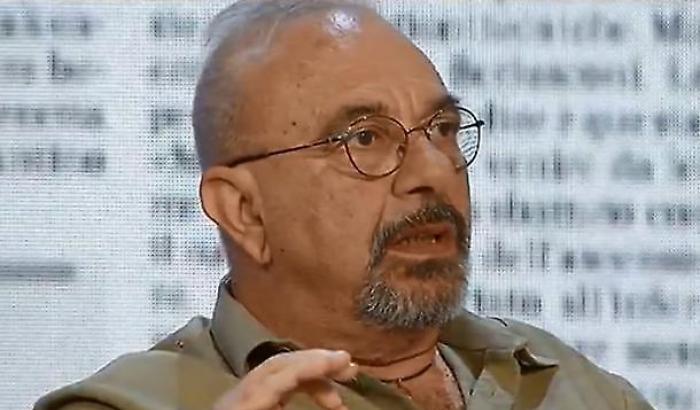

Quell’uomo dall’aria forte ma pure mite ci parlava con lo sguardo fisso verso le colline e raccontava di quando, proprio da quelle alture, arrivava la morte su Sarajevo. Quell’uomo si chiamava Jovan Divjak ed era stato generale dell’esercito jugoslavo, l’unico che nel 1992 aveva scelto di rimanere col suo multietnico popolo di Sarajevo, in barba alle sue origini serbe che gli avrebbero imposto di partecipare dall’ alto di quelle colline all’assedio e alla distruzione della sua bellissima città.

Fu così che il generale disertò in quell’assurda guerra che trasformava improvvisamente i fratelli in nemici, solo in base all’etnia o alla religione, scegliendo di rimanere giù a difendere la gente della sua città, a cercare di proteggere i più deboli dai potenti che li bombardavano dall’alto. Diventò così un eroe per la gente di Sarajevo, ma un traditore per i serbi.

“Eravamo un esercito multietnico, il nostro comandante era bosniaco, poi c’ero io, serbo, come vicecomandante e poi un altro vicecomandante croato. Sentivo che avevo l’obbligo morale di restare con coloro che erano in pericolo” ci disse Jovan quel pomeriggio in quel cimitero. Eppure, proprio per le sue origini serbe, l’esercito bosniaco non si fidò mai di lui e lo fece sempre spiare.

Ma la gente lo amava e come raccontò anni dopo lui stesso: “i cittadini mi hanno accettato come uno di loro e quando andavo a trovare i miei soldati nei vari quartieri, ero accolto con applausi, cosa che mi dava una grande soddisfazione, ero nel posto giusto, al servizio degli altri”.

Appena finita la guerra, l’esercito lo pose in pensione senza alcun preavviso né il mimimo riconoscimento. Da pensionato, creò un ’associazione per occuparsi dell’assistenza e dell’educazione degli orfani di guerra e dei bambini delle famiglie povere, la chiamò “Obrazovanje gradi BiH” che vuol dire “L’istruzione costruisce la Bosnia Erzegovina”. E sono stati oltre settemila i ragazzi orfani di guerra sostenuti nei 25 anni dall’associazione, con tante borse di studio anche per i bambini Rom, discriminati anche in Bosnia.

Ora che se n’è andato a 84 anni dopo una lunga malattia, mi piace ricordare quel che rispose a un giovane che gli chiedeva “Come possiamo difenderci dalla propaganda?”

“Parlando faccia a faccia. Meglio cento anni di dialogo che un giorno di guerra.”

Questo pensava e faceva ogni giorno Jovan Divjak, il generale disertore e “costruttore di pace”.