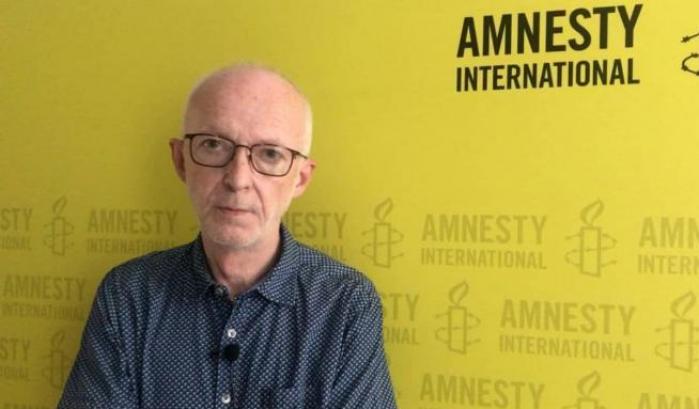

Il calvario di Patrick Zaki, la tragedia afghana. Globalist ne discute con Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia.

Cinque minuti attesi da 19 mesi, trascorsi nell’inferno di una cella in un carcere di massima sicurezza egiziano. Cinque minuti. Tanto è durata la prima udienza del processo a Patrick Zaki. Un commento a freddo, il giorno dopo?

Non si discosta da quello a caldo. E’ evidente che una udienza di cinque minuti, preceduta da 19 mesi di carcere duro, senza potersi difendere, è un affronto, l’ennesimo, che la giustizia egiziana ha fatto nei confronti di Patrick. E’ anche vero che ieri mattina ci aspettavamo persino che quei cinque minuti potessero essere sufficienti per emettere una condanna. E quindi ieri pomeriggio ci siamo ritrovati, paradossalmente, a vedere questo aggiornamento al 28 settembre come due settimane ancora di possibilità di fare qualcosa. Intanto, per la difesa di Patrick di farsi dare queste carte, leggerle, studiarle e preparare una difesa, se questo verrà consentito. E poi due settimane per proseguire la mobilitazione della società civile, che come sempre parte da Bologna, come ieri sera, per provare a esercitare una pressione sul governo italiano e vedere se all’interno dell’Assemblea generale dell’Onu, alla quale al-Sisi si appresta a intervenire, in forma pubblica o privata si possa sollevare nell’interlocuzione con lui, il tema dei diritti umani e fare i nomi e i cognomi dei prigionieri di coscienza.

Tra le cose da fare, non ci sarebbe anche quella, da parte del governo italiano, di dare seguito al pronunciamento del Parlamento e concedere finalmente la cittadinanza italiana a Patrick Zaki?

Assolutamente sì. E’ vero che si tratta di un provvedimento che difficilmente avrebbe effetti concreti dal punto di vista giudiziario. Non di meno, è uno di quegli atti la cui simbolicità è fondamentale, anche perché è un atto che proviene da una delle massime istituzioni dello Stato, cioè il Parlamento italiano che per due volte si è pronunciato in favore della cittadinanza italiana a Patrick. Nonostante si tratti “solamente” di un atto simbolico, il governo mostra una cautela e una prudenza estreme. Fin troppo estreme. Alla fine quelle tre parole d’ordine che il governo italiano è solito usare nei confronti dell’Egitto, rischiano di rivelarsi fallaci.

Quali sono le tre parole?

Dialogo, cautela e silenzio, Laddove il dialogo deve essere privo di critiche, il silenzio, quello della società civile, per non complicare le cose, e la cautela rispetto anche a iniziative istituzionali. Sempre per non irritare il partner. Questa strategia è fallimentare in sé. E significa anche non dare seguito alle intenzioni e alla volontà del Parlamento.

A proposito di questo. Qualche giorno fa, il presidente dell’Egitto ha illustrato pubblicamente la sua concezione dei diritti umani, sostenendo, tra l’altro, che volerli imporre all’Egitto è un atto dittatoriale. Come la mettiamo?

Orwell sarebbe stato felice di leggere questa frase perché ci avrebbe fatto un sequel di 1984. Siamo nel pieno “dispensiero”. Seriamente, al di là dello scarto che c’è tra cose scritte sulla carta e la loro attuazione, e nulla è più stridente di un proclama sui diritti umani con la condizione dei prigionieri di coscienza, le torture, le sparizioni. Quel documento lì, peraltro, presenta una visione vecchia di almeno mezzo secolo dei diritti umani

Perché?

Perché ripropone il vecchio schema che i diritti economici e sociali sono più importanti rispetto ai diritti civili e politici. Questi ultimi, sono quei valori dell’Occidente che non devono trovare posto in società che si sviluppano, per cui l’esigenza assoluta è dare da mangiare a tutti. E questo è ciò che è stato sostenuto nella seconda metà del secolo scorso da diversi governi. E’ una visione vecchia. I diritti sono indivisibili.

Sono indivisibili, ma resta il fatto che in alcune aree del mondo stanno diventando un optional. E’ il caso, di attualità stringente, dell’Afghanistan. Le notizie che giungono da quel Paese sono drammatiche. La macchina repressiva dei Talebani è a pieno regime e migliaia di afghani rischiano la vita. L’Europa è fuggita anche dalle sue responsabilità, oltre che dall’Afghanistan?

Gli Stati Uniti e i loro partner avevano un dovere speciale rispetto alla popolazione afghana, per il modo in cui sono entrati in Afghanistan e per come ne sono usciti. Che sono due errori che aprono e chiudono vent’anni di errori. Quello che è stato fatto per le persone a rischio, è evacuarne più o meno 116mila. Lascandone il doppio, se non il triplo, in balia dei Talebani. Il Pakistan, l’Iran, e i vari “stan” dello spazio ex sovietico dell’Asia centrale, altro non sono che l’attualizzazione delle politiche dottate nei confronti della Turchia o della Libia, cioè parcheggi gli esseri umani in situazioni di enorme pericolo. In Afghanistan siamo dinanzi a una crisi straordinaria a cui al momento la comunità internazionale sta dando una risposta assolutamente ordinaria e per di più vecchia e che ha già fallito.

L’Europa continua ad esprimere, a parole, malessere, preoccupazione, poi, però, la politica dei fatti è quella brutalmente esternata dal primo ministro austriaco: porte chiuse ai profughi afghani. Chiusura, chiusura e ancora chiusura.

Purtroppo è così. Il Consiglio dei ministri degli Esteri dell’Unione europea, una decina di giorni fa, ha espresso enorme preoccupazione per una situazione che evidentemente non è ordinaria, con le conseguenze, drammatiche, per la popolazione civile determinate dal secondo arrivo al potere dei Talebani. Poi, però, a proposte quelle soluzioni lì, vecchie, ingiuste, fallimentari, dell’esternalizzazione. Non solo. A ciò si aggiunge l’atteggiamento dei singoli Stati. Tu hai citato, giustamente, l’Austria. Ma possiamo parlare anche della Polonia, che ha eretto un muro al confine con la Bielorussia, della Grecia che lo ha eretto al confine con la Turchia…Ci si sta preparando a porre, come sempre, ostacoli. Oltre tutto esagerando di molto la dimensione drammatica per l’Europa di quello che sta accadendo in Afghanistan. Nel primo regno del terrore dei Talebani, 1996-2001, dall’Afghanistan fuggirono milioni di persone ma sono rimaste quasi tutte nei Paesi confinanti. Questo allarme che a ogni crisi dei rifugiati viene lanciato, “milioni e milioni verso l’Europa”, è sempre un allarme che tende a giustificare politiche di chiusura e di esternalizzazione.

Argomenti: Patrick Zaki