di Rock Reynolds

È uno scudo di silicio quello che finora ha consentito a Taiwan, una delle quattro tigri asiatiche (insieme a Hong Kong, Singapore e Corea del Sud), di difendersi dalle mire della Repubblica Popolare Cinese. Il silicio, ovviamente, è quello che serve per realizzare i microchip dei congegni digitali in commercio in tutto il mondo, microchip nella cui produzione Taiwan è leader planetaria.

Da sempre legata all’idea di un unico stato che rimetta insieme la Cina continentale e l’isola ribelle – un progetto pericolosamente in bilico tra pragmatismo economico-militare e romanticismo ammantato di leggenda – Pechino per anni ha solo accarezzato l’idea, procrastinandola a data da destinarsi. L’avvento al potere di Xi Jinping ha impresso un’accelerazione preoccupante a tale impresa messianica. Lo spettro di una riunificazione forzata attraverso un’invasione militare o un blocco economico asfissiante non è da escludersi, malgrado Pechino sia consapevole delle potenziali ripercussioni negative di tale scelta sullo scacchiere internazionale come sulle sue stesse finanze. L’atteggiamento sempre più aggressivo – per non dire apertamente minaccioso – di Pechino verso chiunque al mondo metta in discussione l’inevitabilità di un ritorno di Taiwan alla grande madre Cina disincentiva gli investimenti internazionali che tanta forza economica assicurano a Taiwan e rischia di mettere in crisi l’economia cinese stessa.

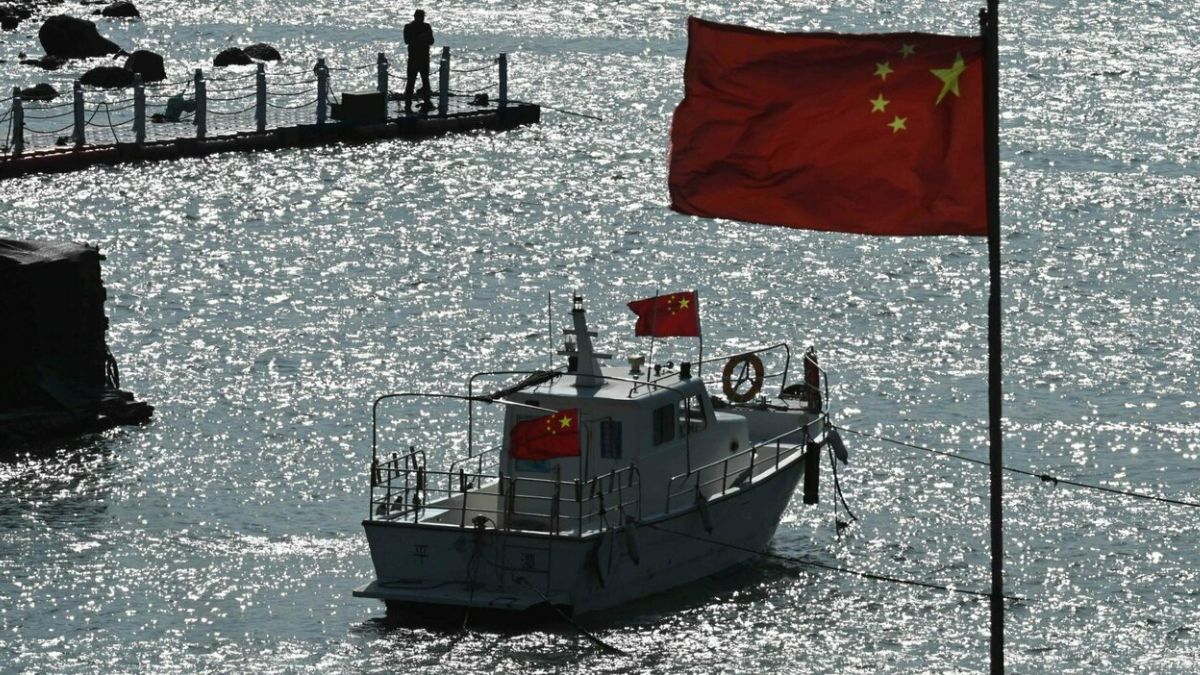

Di mezzo ci sono il controllo dei mari e il decisivo gioco strategico dell’Indo-Pacifico, con una serie di ostacoli naturali al dominio marittimo della Cina rappresentate da arcipelaghi costieri che soltanto attraverso la presa di Taiwan consentirebbero un canale prioritario in ingresso e in uscita per le navi commerciali e militari di Pechino.

Ecco che un libro come La guerra promessa (Solferino, pagg 303, euro 18,50), di Danilo Taino, giornalista di lungo corso de Il Corriere della Sera, può rivelarsi uno strumento utilissimo per far luce sulla storia passata e sugli scenari attuali e futuri di quello che, nelle parole dell’autore, è «il punto potenzialmente più pericoloso del pianeta. Ma è anche una speranza viva».

Scritto con grande lucidità e chiarezza, La guerra promessa è una lettura quanto mai utile e consigliabile, in un momento di grave incertezza internazionale. L’autore conosce la materia e, soprattutto, la espone magistralmente, tracciando la parabola storica di questo paese che ha l’anomalia di essere oggi una delle democrazie più avanzate e benestanti del globo, ma di non aver mai ottenuto il riconoscimento ufficiale della comunità internazionale. Ecco il paradosso: Taiwan è l’isola che c’è, che la Cina preferirebbe che non ci fosse e che il resto del mondo, pur sapendo che c’è, finge formalmente che non ci sia. È un vicolo cieco di bizantinismi e assurdi giochi di parole diplomatici da cui, in questo momento, sembra che solo una pericolosa svolta militare possa far uscire i contendenti.

La Repubblica di Cina, comunemente detta Taiwan o Formosa, è sorta all’indomani della rivoluzione comunista cinese da cui il Kuomintang, il partito di Chiang Kai-shek, era uscito sconfitto nel confronto con i comunisti di Mao Zedong, riparando sull’isola di Taiwan in attesa di riprendere il controllo del paese in un secondo momento. Chiang Kai-shek non era certo un leader democratico e, al pari del nemico giurato Mao Zedong, era convinto non solo di essere il capo legittimo della Cina, ma di avere una missione: riunificare le due Cine. Solo la sua scomparsa (avvenuta nel 1975) e il susseguente allentamento di certe storture autoritarie da parte del figlio che gli è succeduto e di altri leader venuti dopo di lui hanno fatto piazza pulita di tale orizzonte. L’entrata in gioco di una democrazia sempre più virtuosa ha soggiogato positivamente un popolo che ha iniziato a sentirsi sempre più un’altra cosa rispetto a quello della Cina continentale e che, progressivamente, ha sviluppato una coscienza nazionale autonoma. La mancata rivendicazione formale di un’indipendenza fattuale è dipesa unicamente dalla paura che per Pechino equivalesse a una dichiarazione di guerra. In gioco oggi è il suo «diritto di esistere come nazione».

Ovviamente, l’isola di Taiwan ha una storia ben più lunga della Repubblica di Cina, con forti influssi culturali giapponesi, tra gli altri. In fondo, l’impero del Sol Levante ha controllato l’isola dal 1895 al 1945, con la rovinosa sconfitta nella Seconda Guerra. Per quanto non esattamente un impero illuminato, quello giapponese pare abbia avuto il merito, rispetto alla Cina continentale e poi alla stessa amministrazione di Chiang Kai-shek, di non essere corrotto.

Aspetto alquanto interessante, Danilo Taino mette in guardia il lettore dal «Ritenere che i cinesi amino essere governati da un potere autoritario, o da un paternalismo confuciano comunque illiberale… Taiwan ne è la prova… nella seconda metà degli anni Ottanta del Novecento… è approdata alla democrazia… Con il fiorire della libertà di espressione, i taiwanesi hanno potuto sempre più interrogarsi sulla propria identità». Insomma, secondo Traino, la realtà taiwanese confuta la narrazione strisciante di Pechino secondo cui un paese grande e popoloso come la Cina possa crescere soltanto con un regime autoritario.

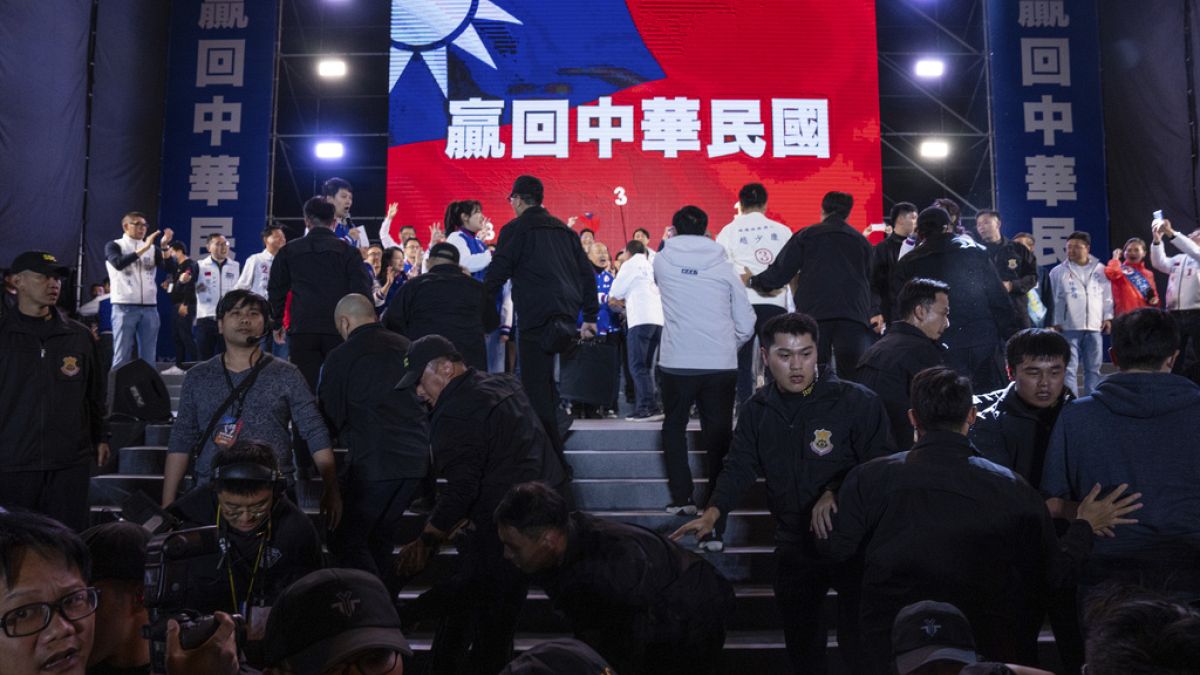

All’indomani delle elezioni che hanno visto prevalere nettamente William Lai, il leader del Dpp (il Partito democratico progressista), dalle posizioni indipendentiste e, dunque, quanto mai inviso a Pechino, le preoccupazioni per la tenuta di questa impasse nelle relazioni tra le due Cine cresce. Abbiamo fatto qualche domanda in proposito a Danilo Taino.

Perché adesso più che mai l’idea di un ritorno di Taiwan alla grande madre Cina si fa insistente?

«Più ancora che insistente: pressante dal punto di vista militare, diplomatico ed economico. È che il leader cinese Xi Jinping ha stabilito, da quando è salito al potere nel 2012, che la cosiddetta questione di Taiwan va risolta in tempi brevi, “non va lasciata alle generazioni future”. Pechino ritiene che l’isola sia una provincia della Repubblica Popolare e vuole portarla sotto il proprio controllo. Con le buone o, come chiarisce sempre Xi, con le cattive. Per i vertici cinesi, sarebbe un successo enorme. Per Xi, il coronamento della sua leadership che lo metterebbe nell’empireo dei grandi della Cina, al pari di Mao Zedong. Dal punto di vista politico, sarebbe un colpo micidiale all’egemonia globale degli Stati Uniti, che sostengono lo status quo nello Stretto di Taiwan, cioè la non modifica della situazione di sovranità di fatto dell’isola.»

Come si colloca l’ossessione della riunificazione con Taiwan nel contesto della soppressione cinese dei regionalismi?

«È una questione un po’ diversa rispetto alla soppressione delle peculiarità etniche e culturali dei tibetani e degli uiguri dello Xinjiang. In questi casi, Pechino reprime e cerca di omologare popolazioni che fanno parte del territorio che controlla. Nel caso di Taiwan, vuole prima di tutto prendere il controllo di un’isola che è di fatto indipendente, anche se non può dichiararlo ufficialmente perché la Cina altrimenti le muoverebbe guerra. La soppressione dell’identità taiwanese arriverebbe se Pechino prendesse il controllo dell’isola.»

Lei traccia un quadro molto interessante dell’identità taiwanese come qualcosa di estremamente imbastardito. Vuole spiegarlo meglio ai nostri lettori?

«La grande maggioranza degli abitanti di Taiwan ha origini cinesi: soprattutto date dalle migrazioni dei secoli precedenti il Novecento. Succede però che, dalla fine degli anni Ottanta del secolo scorso, l’isola è diventata una democrazia, una delle più splendenti del mondo. E ciò ha contribuito a trasformare la percezione che gli abitanti hanno si sé stessi: oggi, solo il 3% si dice solo cinese; più del 60% si definisce solo taiwanese e il resto prima taiwanese e poi cinese. Praticamente nessuno vuole essere un cinese sotto il governo del Partito Comunista della Repubblica Popolare.»

Un ritorno di Taiwan alla Cina avrebbe davvero una grande importanza strategica e pratica oppure si tratterebbe per lo più di un evento simbolico?

«Beh, per Pechino sarebbe un risultato storico. Romperebbe l’egemonia nell’Indo-Pacifico degli Stati Uniti, i quali sono dalla parte di Taiwan e dicono di volere difendere la sua autonomia di fatto. Per Washington sarebbe una sconfitta catastrofica: non sarebbe più la potenza globale che controlla i mari. La Cina potrebbe a quel punto proiettare il proprio potere sugli oceani e sfidare l’equilibrio che negli scorsi settant’anni è stato garantito dall’America.»

Tra Putin e Xi Jinping c’è un patto segreto? Della serie, io non mi immischio nella tua invasione dell’Ucraina e tu farai altrettanto se e quando ci occuperemo della questione Taiwan…

«Non so se sia un patto esplicitato tra i due. Di fatto, è così. Xi è stato dalla parte di Putin nell’invasione dell’Ucraina: senza dichiararlo, ma sostenendolo dal punto di vista diplomatico, politico, militare, economico. Putin vede un’eventuale presa di Taiwan da parte di Pechino allo stesso modo in cui vede l’Ucraina: due paesi che secondo lui (e secondo Xi) non esistono di fatto ma sono parte uno della Cina e uno della Russia.»

Si parla spesso di un avveniristico ponte che collegherebbe Cina e Taiwan. Quasi 200 chilometri di mare. Come lei scrive, è impensabile che la Cina possa dare inizio a dei lavori che non possono prescindere da un OK di Taiwan, un OK che difficilmente avverrà. Lei pensa che l’inizio effettivo di tali lavori possa corrispondere all’inizio di un’operazione militare di riconquista?

«L’idea del ponte è una provocazione propagandistica cinese. Per dire che Pechino sta facendo piani logistici anche per la provincia di Taiwan. Solo che Taiwan non è una sua provincia. Quindi, non penso che il ponte si farà mai fino a che la Cina Popolare non riuscirà a mettere le mani sull’isola. Quindi, forse mai per sempre.»

Qual è la posta in gioco vera per Xi Jinping e qual è l’orizzonte temporale credibile della favoleggiata riunificazione?

«Xi Jinping ha alzato enormemente l’aspettativa della conquista di Taiwan davanti alla popolazione cinese e al Partito Comunista. Non può tornare indietro, sarebbe la sua fine politica. Proprio perché gran parte dei cinesi si aspetta la presa dell’isola, rinunciarvi creerebbe un’instabilità finora mai vista nella Repubblica Popolare Cinese. È una delle ragioni di maggiore preoccupazione: sulla questione Taiwan, Pechino non accetta possibilità di compromesso.»

Ragionando come se la riunificazione fosse un dato di fatto, ci sarebbero analogie tra Taiwan e Hong Kong? Siccome Hong Kong non è tornata a essere Cina al 100% (perché alla sua popolazione qualche privilegio in più è concesso), si può ipotizzare un passaggio analogo per quanto attiene a Taiwan?

«No, non è più ipotizzabile: nessuno a Taiwan pensa che sia possibile. Pechino ha azzerato la realtà dei “due sistemi, un Paese” di Hong Kong che era stata stabilita da un accordo con Londra quando la colonia britannica passò alla Cina. Ora, nessuno crede più che il Partito Comunista Cinese voglia accettare un sistema diverso da quello che pratica nelle provincie della Repubblica Popolare: totale controllo della vita dei cittadini, delle imprese, del sistema giudiziario. I taiwanesi lo sanno bene e una provincia di Pechino non vogliono diventare.»

Colgo molta “voglia di guerra” nell’aria, l’indifferenza, quasi assuefazione di un popolo come il nostro, per il quale sembra che i disastri della Seconda Guerra siano un passato sbiaditissimo. Che sensazioni ha?

«Ci siamo illusi che le guerre, almeno le grandi guerre, fossero un ricordo della storia. Vediamo che non è così. In Europa, non mi pare che siamo preparati ad affrontare questo cambio di stagione rispetto agli anni tutto sommato pacifici del dopoguerra. Ma, volenti o meno, dovremo affrontare la nuova realtà geopolitica. Sarà un passaggio drammatico. L’Europa oggi non è, palesemente, pronta e capace di affrontare questo drammatico nuovo mondo in fiamme. È una delle preoccupazioni maggiori del momento: rischiamo di essere travolti dalla realtà di paesi autarchici che vogliono creare un ordine mondiale a loro somiglianza: antidemocratico, fondato sulla violenza e sui rapporti di forza, indifferente ai diritti civili e umani, negatore delle libertà, da quelle individuali a quelle dell’economia. Sarebbe la fine del mondo in cui vogliamo vivere. Ma la politica europea, e non solo europea, al momento non sembra all’altezza della sfida storica.»