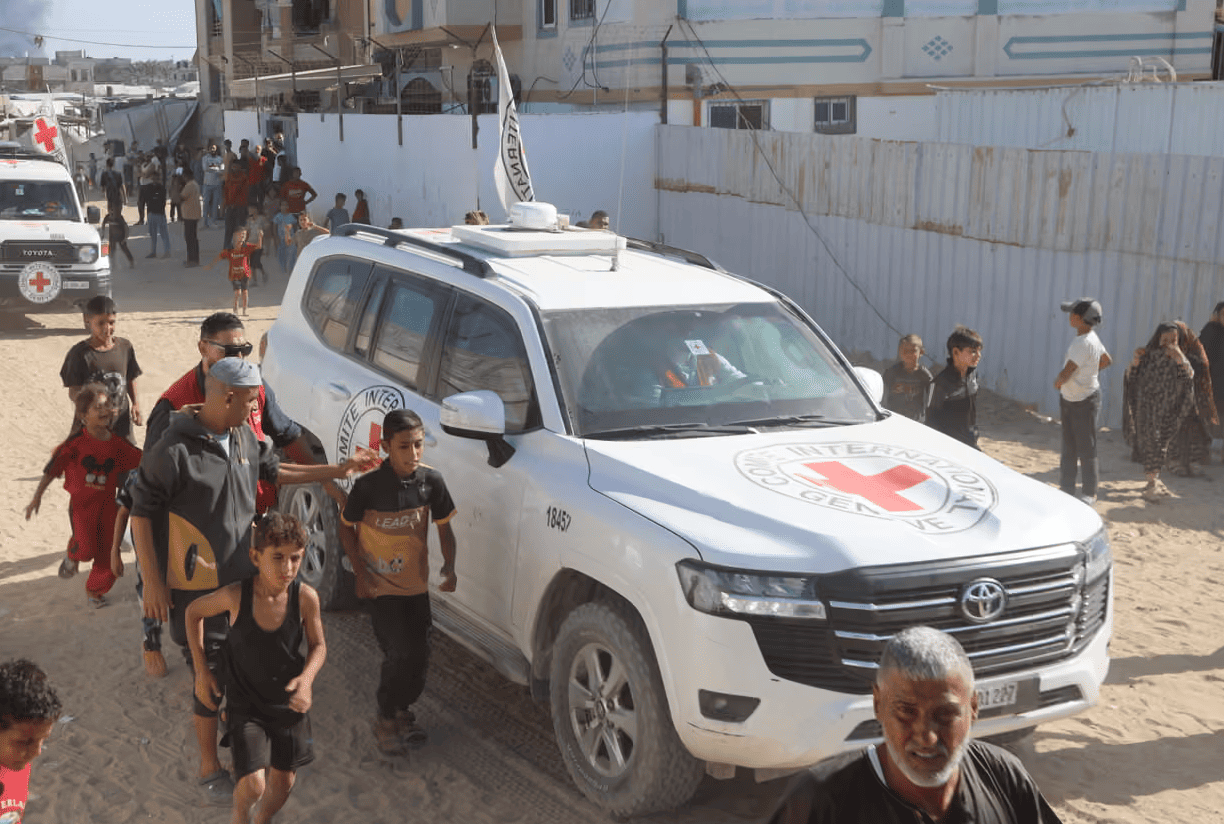

Hamas non si elimina radendo al suolo la striscia di Gaza come pensa Netanyahu: un’ideologia non si sconfigge con le armi. L’hanno capito persino le Forze armate israeliane il cui portavoce ha dichiarato: il gruppo militante di Gaza rappresenta una “ideologia” che non può essere eliminata. Ma il governo di Tel Aviv continua a ignorarlo. Le ferite lasciate da questo genocidio, che segue la Nakba del 1948 e tante altre aggressioni di Israele contro i palestinesi, non si rimargineranno mai.

Il paradosso sui giornali di questi giorni: come faranno gli studenti a fare gli esami se non ci sono più scuole e nello stesso tempo le epidemie provocate dalla mancanza di acqua potabile si diffondono ovunque. E in mezzo tra i carri armati, le macerie, i feriti, le donne che piangono i morti, cercano cibo per i bambini che non avranno futuro.

Le immagini delle donne di Gaza che ci arrivano ogni giorno attraverso le televisioni mi fanno pensare alle tante donne che avevo incontrato in passato fin da quando avevo cominciato a frequentare quei luoghi: i palestinesi erano l’élite culturale laica del Medioriente e le donne libere – sempre come si può essere in un sistema patriarcale – a lottare per mettere fine all’occupazione anche con le donne israeliane. Ricordate le donne in nero?

Oggi tutto questo non è ipotizzabile e nemmeno immaginabile. Come si potrebbe pretendere che in questo tragico momento le donne di Gaza lottino anche per i loro diritti per liberarsi di quel fardello loro imposto da Hamas! Eppure, se non sarà sconfitta l’ideologia in base alla quale le scelte spettano a dio e a Hamas che lo interpreta sulla terra (scelta che ora riguarda anche componenti del governo israeliano sebbene si rivolgano a un altro dio) le donne non potranno mai pensare alla loro libertà. Il mio pensiero va alle donne algerine che, negli anni 90 (decennio nero), lottavano contro il terrorismo ma nello stesso tempo raccoglievano le firme per cambiare il codice della famiglia. Per loro non esistevano più i due tempi: nella guerra di liberazione avevano combattuto – e non solo nelle retrovie – a fianco dei loro compagni, ma vent’anni dopo l’indipendenza con l’approvazione del codice della «vergogna» si erano ritrovate cittadine di serie B. Eppure, anche le palestinesi sono consapevoli che non si può rimandare la lotta per i propri diritti, ma spesso si trovano di fronte a una generazione che, dopo il fallimento degli accordi di Oslo, «si rifugia nella religione.

Hanno persino protestato contro di noi perché abbiamo lottato per cambiare la legge sui diritti delle donne» sostiene Sawsan Saleh, una vita da attivista, che vive a Ramallah. «Il sistema patriarcale è molto pesante, con governo e fondamentalisti si va indietro. Anche quelli di Fatah sono molto conservatori e ogni venerdì in moschea di parla contro le donne. Poi vediamo che le studentesse nelle elezioni universitarie votano per Hamas: è soprattutto un voto contro Fatah». Ma spesso i voti contro producono effetti incalcolabili e devastanti. Questa intervista è contenuta nel libro «Palestina Israele, parole di donne» a cura di Alessandra Mecozzi e Gabriella Rossetti (Futura editrice). Nel libro si trovano molte testimonianze di donne palestinesi e israeliane estremamente interessanti per comprendere la situazione attuale e tutte le contraddizioni della lotta per la liberazione della Palestina.

Una delle immagini che ha fatto il giro del mondo è senza dubbio quella di Ahed Tamimi, la studentessa del villaggio di Nabih Saleh (Cisgiordania) che aveva schiaffeggiato un soldato perché aveva sparato in testa a suo cugino (29 luglio 2018) e per questo era stata arrestata e condannata a otto mesi di carcere. Quando era stata rilasciata la studentessa con la lunga chioma bionda e riccia al vento era diventata un caso mediatico: la «leonessa», era stata definita. La sua storia è raccontata nel libro «They called me a lioness: a Palestinian girl fighting for freedom», pubblicato negli Usa. Di nuovo arrestata per «incitamento alla violenza», poi rilasciata a fine novembre scorso, con un gruppo di palestinesi, continua a lottare contro l’occupazione. «Io non voglio vivere con chi mi vuole uccidere o con chi mi odia. È mio diritto muovermi liberamente… non ho problemi con gli ebrei, se sono umani, non se imbracciano un fucile e ammazzano i miei familiari e i miei amici», sostiene la studentessa.

Critica nei confronti dell’Anp, «va cambiata la direzione politica», Ahed ha le idee molto chiare: «le donne sono protagoniste delle lotte e secondo me bisogna connettere la lotta per i diritti civili con quella nazionale che è un’assoluta priorità. Lottiamo per avere giustizia, anche giustizia sociale, non questa divisione tra ricchi e poveri, la ricchezza va redistribuita».

E può apparire strano che in momenti come questi anche le palestinesi parlino di femminismo, ma conoscendo la loro storia non lo è affatto. «La lotta delle donne è tripla: di classe, contro Israele, per l’uguaglianza… Ma è importante che il femminismo abbia un’unica voce contro l’occupazione, contro Israele, per la democrazia», sostiene Mariam Abu Daqqa, presidente della Palestinian Development Women Studies Association a Gaza e dirigente del Fronte popolare per la liberazione della Palestina (Fplp). Il problema è che il movimento palestinese è diviso.

«Noi donne abbiamo cercato una piattaforma per il dialogo: ma siamo state fermate dagli uomini!» sostiene Samar Hawash direttrice per il programma di partecipazione politica presso la Palestinian Working Women Society for Development, che vive a Nablus. «Per noi la lotta contro l’occupazione è sempre centrale, ma insieme ad essa la lotta per le donne come cittadine: non ci considerano, c’è un’oppressione patriarcale interna. Tutt’oggi esiste il delitto d’onore e finora hanno rifiutato di cambiare il diritto di famiglia. Penso che siano troppo vicini agli islamisti, e questo si riflette nella mentalità pubblica, nell’opinione comune», aggiunge. In Palestina come in Algeria, ma si potrebbero aggiungere altre realtà, la discriminazione e l’oppressione delle donne passa proprio attraverso il diritto di famiglia. E questo porta le donne a lottare sui due terreni: «l’essere donne e l’essere palestinesi, due fragilità da riscattare» per Khitam Hamayel, responsabile del dipartimento di genere del Ministero dell’Agricoltura dell’Autorità palestinese della West Bank.

Tornando alle donne di Gaza troviamo donne coraggiose che sfidano ogni giorno la sorte per affermare la propria libertà. A marzo è uscito in Italia «La ribelle di Gaza» la storia di Asma Alghoul scritta insieme allo scrittore franco libanese Sélim Nassib. Il libro era pronto nel 2015, ma difficoltà e traversie varie hanno comportato molti ritardi nella pubblicazione. Tuttavia, la Gaza raccontata da Asma potrebbe essere calata nell’oggi se non fosse per le atrocità commesse dall’esercito israeliano negli ultimi mesi. Asma è nata in un campo profughi di Rafah, però ora vive in Francia con i suoi due figli, anche se non si stacca mai dalla «sua patria».

Giornalista, blogger, attivista, nel suo libro non fa sconti a nessuno: alla violenza degli israeliani, all’oppressione di Hamas, agli errori dell’Anp e Fatah, con maggiore comprensione, mi pare di aver colto, per il Fronte popolare di liberazione della Palestina. La sua vita, i mariti, i figli, gli incontri con personaggi importanti come con il famoso poeta palestinese Mahmud Darwish (scomparso nel 2008) sono un’avventura continua, in contrasto con le immagini di Gaza anche prima dell’inizio di questa guerra. Da queste donne nasce una speranza, che però non è quella dei due stati per due popoli, ipotesi inattuabile ormai.

Dalle voci di donne raccolte nel libro Palestina Israele già citato – tra cui alcune che ho conosciuto – emergono due aspetti: nessuna palestinese parla più di lottare per uno stato su un pezzo di Palestina, mentre tra gli attuali movimenti israeliani nessuno chiede la fine dell’occupazione! È evidente che l’unica soluzione prevedibile è quella di un solo stato e democratico per rispettare israeliani e palestinesi, ipotesi nata all’inizio della lotta di liberazione dei palestinesi e tornata di attualità negli ultimi anni e ora discussa da intellettuali di entrambi i lati. Non è facile nemmeno immaginare questa soluzione finché perdura la guerra, finché ci sono forze in Israele e Palestina che rivendicano per il proprio popolo una terra che si estende dal fiume (Giordano) al mare (Mediterraneo). Paradossalmente questa rivendicazione potrebbe essere realizzata con uno stato binazionale ma questo presuppone una convivenza che solo uno stato laico potrebbe garantire. Per ora non solo l’ideologia di Hamas ma nemmeno la scelta di Israele di essere ufficialmente e in base a una legge «stato-nazione degli ebrei» sono compatibili con uno stato binazionale. Che dovrebbe essere basato sulla democrazia che ora non esiste a Gaza ma nemmeno in Israele, sebbene l’occidente continui a definire Israele come uno l’unico stato democratico della regione. È lo storico israeliano Shlomo Sand a sostenere che Israele non è uno stato democratico «Non lo è nei territori occupati e non lo è neanche dentro le sue frontiere legittime. È uno Stato liberale. Il fatto che io possa insegnare liberamente dimostra che siamo uno Stato liberale. Ma uno Stato democratico è un’altra cosa: è uno Stato che appartiene a tutti i suoi cittadini» (il manifesto 27 marzo 2024).